Gansos y pericotes: la increíble historia de una elección que marcó la grieta en Mendoza

El derecho al voto hizo entrar en juego a los sectores populares y, así, a los partidos que buscaban representarlos. Los "dueños del poder" se inquietaron. El cruce entre los seguidores de Emilio Civit y Lencinas y una elección histórica.

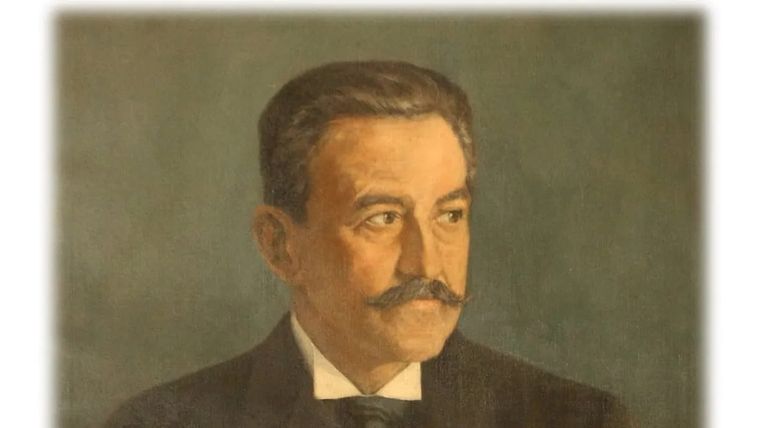

Emilio Civit, uno de los líderes de los sectores conservadores.

La Ley Sáenz Peña (1912) marcó una bisagra en la historia argentina. No fue solo un relevante hecho político; sino que estableció un nuevo paradigma cultural que permitió ingresar a la escena pública a nuevos actores que pusieron en duda la legitimidad del tradicional orden conservador y terminaron demostrando cual había sido el precio del progreso. Pareciera hasta contradictorio, pero fue así. Visibilizaron el otro costado social, constituyendo para la época el capítulo más elocuente de la lucha entre el poder económico y el poder político. Y así, ambos poderes que durante décadas caminaron juntos, a partir de las consecuencias de esa LEY ELECTORAL de 1912, dejaron de estar en una sola mano e identificarse exclusivamente con el sector social dominante y “acomodado”, pues una “chusma de alpargatas” les ganó las elecciones (con sufragio obligatorio, secreto y extendido a todos los hombres de más de 18 años) a los “pitucos de zapatos de charol”.

Qué pasó en aquella histórica elección

Nos circunscribiremos a la Mendoza de 1918 cuando había que elegir un nuevo gobernador. Una vez más Civit y Lencinas en el centro de la historia. “Quiera el pueblo votar”, reclamaba la expresión popular. Fue el 20 de enero de 1918. Caluroso domingo mendocino de 40º. Clara polarización entre la Unión Cívica Radical (José N. Lencinas – Delfín Álvarez) y la recientemente constituida Concentración Popular encabezada por la formula Civit – Ruiz.

Te Podría Interesar

Las viejas grietas

Un breve repaso histórico para contextualizar. Hasta ese momento el gobernador mendocino (entre 1914 – 1918) era Francisco Álvarez. Su gestión estaba siendo muy criticada por “propios y por extraños”. Huelgas, represión, muertes de manifestantes, graves denuncias de corrupción, una profunda crisis económica y vitivinícola, le valió el mote de “Pancho Hambre”. Además, el triunfo radical (Yrigoyen) a nivel nacional completaba un panorama sombrío, y si a eso le agregamos que vivíamos tiempos de zozobra en plena guerra mundial, el clima socio – político agudizaba la crisis. Pero no era menor, que había llegado al gobierno tras una fuerte división en el colectivo liberal - conservador, a tal punto que en aquellas ultimas elecciones cuando fue electo gobernador, Álvarez (respondiendo al sector de Benito Villanueva del Partido Popular, constituyendo la “Liga Cívica”) se había enfrentado a otro de los sectores con quienes juntos habían venido gobernando la provincia desde hacía casi 60 años, representado por Emilio Civit - Ricardo Palencia (la “Concertación”). Sintetizando hasta aquí, Álvarez le había ganado, nada más, nada menos, que al histórico referente: Emilio Civit.

La interna del sector dominante le cobrará una carísima factura a la gestión de Álvarez. Y para colmo, se avecinaba algo más complejo aún: el radicalismo y Lencinas. Éste proponía la regeneración de las instituciones y acusaba desde la oposición a la oligarquía y al régimen conservador de todos los males. Como era obvio de esperar, anticipándose por décadas a lo que escribiera Borges en “La muerte y el otro” (1963): “no los unió el amor, sino el espanto”, Civit y Villanueva se reconciliaron y decidieron enfrentar al radicalismo de Lencinas, todos juntos y unidos tras la figura de Don Emilio Civit.

Lencinas y Civit: un duelo de titanes

“El nudo argumental de ambas retóricas haría descansar la rivalidad en dos polos irreconciliables que obtendrían traducción directa en los lemas distintivos que se fueron formulando al calor de la campaña. ‘Chusma de alpargatas’ y ‘ladrones de levita y botín de charol’, representaron expresiones antagónicas que sintetizaban lo que unos y otros acentuaban para delimitar posiciones, y establecer un antes y después de la vida política provincial”. Textual de la excelente investigación de Beatriz Bragoni y Virginia Mellado: “Civitistas, populares, radicales y lencinistas: partidos y competencia electoral en Mendoza (1912-1918)”.

Munición gruesa. Sin eufemismos. Dichos descarnados. Había comenzado la campaña electoral de 1918 para la gobernación de Mendoza en medio de sanguíneos debates que acarreaban décadas de enfrentamientos. “El populacho”, “radicales rojos”, “la chusma”, “la negrada”; o “¿desde cuándo, los sirvientes se revelan?”, eran algunos de las consideraciones que emanaban de la prensa oficialista representados por los diarios partidarios (“La Tarde” o “El Régimen”) que oficiaban de verdaderas tribunas políticas, hasta acusándolo al “Gaucho” Lencinas de ser un cabal representante de lo que ayer fueron Aldao u Facundo Quiroga.

Del otro lado del ring, la virulencia era tan mordaz como la recibida: “Gobernaremos contra los patrones”, “los pitucos”, “los aristócratas”, “los conservadores”, “la rancia oligarquía”, “las familias acomodadas”, “los hijos de la corrupción”. Así la batería de diarios radicales - lencinistas también encenderán la escena pública desde “La Palabra”, “La Montaña” o “El Alem”, generando un clara y determinaba estrategia de identificar a José Néstor Lencinas con el pueblo y la patria, y como el líder que los liberaría de los abusos del patrón.

Políticos de raza

Emilio Civit y José Néstor Lencinas. Testigos directos de un tiempo álgido y de vertiginosos cambios globales. Rivales políticos, encarnando ideologías opuestas. Ambos debieron adecuarse rápidamente a la renovada coyuntura. Un nuevo mundo tras la primera guerra mundial y la revolución rusa. Un nuevo país desde la Ley Electoral Sáenz Peña de 1912, el triunfo radical de Yrigoyen, e inmediatamente, la Reforma Universitaria de 1918. Una nueva provincia desde la Constitución Provincial de 1916, bajo la tutoría intelectual de Julián Barraquero (“el Alberdi mendocino”).

Los dos también habían sido gobernadores y “sobrevivido” a encarnizados enfrentamientos internos (el día que asumió Civit como gobernador en 1907, “Los Andes”, “El Constitucional” y “El Comercio” en sus columnas pusieron un crespón negro). Ambos venían peleando por sus ideales desde mucho antes que el siglo XIX terminara. El 1918 los volverá a enfrentar en el último duelo electoral de sus vidas: ser nuevamente Gobernador de Mendoza.

Y vaya paradoja, más allá del triunfo de uno de ellos, la muerte los alcanzará a ambos en 1920; dos años después de aquella contienda electoral. Habían hecho política por más de 40 años y murieron “idolatrados”. Pensaron distinto, pero es indiscutido que están en la historia grande de Mendoza.

Un hecho no menor. Ambos son representantes cabales de la Generación de Terremoto. Nacieron y crecieron entre ruinas y cadáveres. Siendo niños vieron como sus familias enterraban a sus muertos queridos y paralelamente, cada familia en su costado, ayudaron a levantar una provincia. El aquel devastador marzo de 1861, cuando un terremoto derrumbó Mendoza y se cobró la vida de más de 5.000 muertos, Lencinas tenía dos años y Civit, cuatro.

“DON EMILIO”

Era hijo de otro gobernador mendocino, Francisco Civit. Desde muy chico ejerció la política, será por eso que, decían sus amigos en broma, nació siendo “Don Emilio”.

Fue Ministro de Hacienda en la gobernación de Francisco Moyano en 1895. Diputado y Senador Nacional. Ministro de Obras Públicas y Ministro de Agricultura en la presidencia de Julio Argentino Roca (1898 – 1904). Dos veces gobernador de Mendoza. En 1898 por breve tiempo, renunciando para ser ministro de la nación y luego durante 1907 y 1910.

Comentaré dos circunstancias solamente de su extensa y fructífera vida pública y política que hoy cobrarían enorme vigencia. La primera; como joven diputado nacional le tocó defender los postulados de la Ley 1420 (1884) que promovía la educación primaria común, obligatoria, gratuita y de tolerancia religiosa. Piedra fundamental donde se apoyará el reconocido mundialmente (por décadas) sistema educativo argentino. Los fuertes debates de la época contra el ala tradicionalista y conservadora lo tuvieron a Civit siendo una de las voces cantantes de la defensa progresista de los derechos a una educación que cubriera a todos.

La segunda circunstancia es más sensible. Casado con Josefa Benegas (hija de Tiburcio) tuvieron 9 hijos. Lamentablemente 6 hijos murieron por distintos temas vinculados a un sistema de salud inadecuado o inexistente: muertes prematuras, epidemias, falta de recursos técnicos. Dramático panorama. Agrego para dimensionar el cuadro personal: perdió 2 hijos en menos de 24 horas.

Los hechos marcaron a fuego la vida de Civit, pero pintaban claramente la foto de la época. De ahí que su obra como gobernador girará en torno a la creación de un sistema integrado de salud que vinculará la problemática general en su conjunto.

En su gobernación, se levantó el Hospital Provincial que hoy llevará su nombre. Generó de las aguas del Río Blanco la planta de potabilización que alcanzó a gran parte del gran Mendoza. Inauguró una extensa red de cloacas que abarcó prácticamente toda la Ciudad. Creó la Dirección General de Saneamiento y promovió la inspección veterinaria para prevenir la rabia y educar sobre los flagelos que acarreaban la triquinosis y el botulismo (Mendoza fue pionera en esta acción) en la elaboración de embutidos y conservas. Pero además realizó una acción preventiva promoviendo el Primer Censo Sanitario de América del Sur.

"El gaucho"

José Néstor Lencinas. Oriundo de San Carlos. Casado con Fidela Peacock. Supo vivir un tiempo en Rivadavia, donde nació su hijo: “el Gauchito” Carlos Washington.

Fue uno de los fundadores del radicalismo. Convencional por Mendoza en la reunión que el 26 de junio dio nacimiento a la Unión Cívica Radical. Dirigió las revoluciones radicales de 1893 y 1905. Activo militante de la reforma electoral, y reconocido por el propio Roque Sáenz Peña, fue Lencinas (abogado, además) quien le brindó una serie de argumentos políticos para la inmediata y necesaria modificación del sistema electoral argentino.

El triunfo de Yrigoyen en la Nación sirvió “como viento de cola”. Paralelamente los buenos resultados de 1916 en Mendoza para el radicalismo fueron alentadores. La nueva ley electoral acrecentó el número de votantes para la elección, y eso activó al radicalismo a abrir nuevos comités departamentales y permitió el ingreso a un renovado sector dirigente, hijos de aquellos inmigrantes que se convirtieron en emprendedores o empresarios con arraigo en cada una sus regiones. Esa nueva oleada de jóvenes médicos, abogados, docentes, ingenieros, artistas plásticos, músicos, pasaron a engrosar las listas de candidatos y a participar comprometidamente desde los comités locales ofreciendo asistencia médica, jurídica, agrícola y de ingeniería para los ciudadanos.

Un acierto fue también contemplar en el discurso a los extranjeros y a la mujer, que si bien no votaban eran indudables formadores de opinión. Como novedad se creó el Comité de la Juventud y el de Propaganda. Además, más de 20 actos proselitistas en las esquinas más populosas de la Ciudad y más de 80 en toda la provincia, generaron un clima preelectoral de favorable efervescencia para los radicales.

Mientras tanto, enfrente, en el oficialismo provincial, la gestión de Francisco Álvarez jugó como una especie de “mochila” para Civit. En su gobierno nacieron las “ollas populares” y fue la primera vez que por las históricas acequias mendocinas se derramaba vino para contrarrestar y compensar los excedentes. Una verdadera trompada para el viñatero mendocino. Pero también agregaremos: “la fragmentación en el partido, el endeudamiento provincial, el descalabro del presupuesto que condenaba a los maestros a percibir sus salarios con seis meses de atraso, la presión y persecución ejercida sobre los empleados públicos y la crisis vitivinícola, se convirtieron en el acicate central de las denuncias elevadas por los radicales provinciales en cuanto constituían ejemplos elocuentes del nepotismo en auge” (Bragoni y Mellado).

Morirá sin concluir su mandato. Ya se habían roto las relaciones con Yrigoyen y se había distanciado de su vicegobernador. Su hijo continuará el camino. La imagen de “El Gaucho” se reflejará en almanaques, pancartas, fotografías, panfletos, escudos, llaveros, libretas. Llevaban una consigna: “El muerto manda”. Había nacido un mito. Había nacido la Unión Cívica Radical Lencinista.

Un antes y un después

Ganó el radicalismo de Lencinas en 1918. Contundente. Rompía con una tradición de muchos años en Mendoza. El “régimen” había acusado un duro golpe. El radicalismo era por primera vez gobierno en la provincia. Se impuso por 18.355 votos obteniendo el 59 % contra 12.748 (40%) de Civit. Triunfó en todos los departamentos, menos en Tupungato.

En campaña Lencinas había presentado “El manifiesto al pueblo de la Provincia de Mendoza”. Y apenas llegó al gobierno se sancionó “la Ley 732 que provocó un significativo impacto en las relaciones laborales hasta entonces imperantes. Esa ley fijaba un jornal mínimo de $ 2,50 para los trabajadores estatales, con una jornada máxima de 8 horas. También esa jornada se aplicaría a los privados”. (“Los gobiernos lencinistas en Mendoza. Salud pública y vivienda popular, 1918-1924”. Rodolfo Richard-Jorba. 2011). Los meses que duró su gestión centró su tarea en vivienda, salud y vialidad. No pudo resolver la crisis vitivinícola y se agudizaron los problemas docentes. Su gobierno fue intervenido por el que hasta hacía muy poco fue su amigo personal: Yrigoyen.

"Bichos raros": gansos y pericotes

La crisis interna del viejo tronco partidario liberal - conservador lo llevó a reorganizarse cambiando brevemente su nombre a “Autonomista” y finalmente a Partido Liberal. Finalmente en 1922 se conformará la Concentración Nacional. Fue durante esta época que recibirán por parte de los radicales el apodo de “Gansos”, aludiendo a que dicho partido estaba conformado por dirigentes de “cuello alto”, aristócratas, compadritos al caminar e impopulares. En respuesta, los liberales “recogieron el guante” argumentando que el ganso es un animal limpio, con blanco plumaje, “muy sentidor" (que escuchaba muy bien) y que alertaba sobre los peligros, refiriéndose a los históricos gansos del capitolio Romano, que con sus graznidos alertaban sobre la presencia de malvivientes. “Tenga un ganso en su casa ¡Son muy ‘sentidores’ y lo preservaran de los ladrones! Vote la fórmula del partido Liberal: Arenas-Guevara y preservará a Mendoza de los ladrones”, proclamaba un afiche partidario. Faltará un tiempo para confirmar el nombre definitivo de Partido Demócrata.

En simultaneo aparecerá el apodo de “Pericotes”. A la ofensa recibida de “pitucos crueles e insensibles”, los “gansos” le respondieron que los radicales eran esos roedores que comían de la basura y se escondían en madrigueras para salir (a robar) en la oscura clandestinidad pecaminosa de la noche. En fin, son cosas del folclore popular político, lo que demuestra fehacientemente que las grietas no son (ni por asomo) patrimonio del tiempo político actual.