Cordillera sagrada: la historia de cinco momias de los cerros y volcanes de los Andes

La cordillera de los Andes guarda secretos y tiene una historia de convivencia sagrada con las poblaciones andinas. Las momias son parte de ese legado. La historia de 5 de esos ritos.

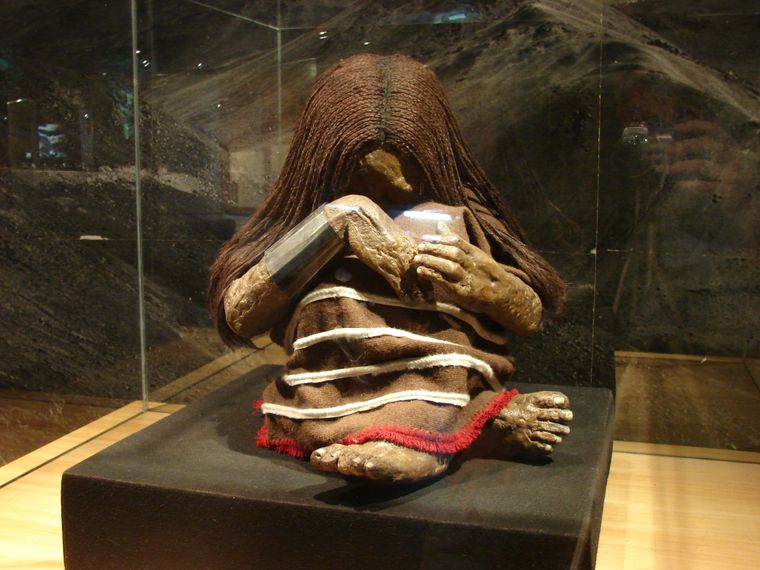

El niño del Aconcagua, la momia hallada en el Cerro Pirámide.

El hecho de trasladar la momia del “niño del Aconcagua”, encontrado hace 40 año, al “Museo de Ciencias Natrales y Antropológicas Julio Cornelio Moyano” de Mendoza, y desde ahí en el futuro a su ámbito de entierro original en la cordillera, reabrió el debate y la curiosidad sobre el tema. Comienza entonces el viaje de regreso al coloso andino de la momia del Aconcagua, declara Patrimonio de la Humanidad con Valor Universal Excepcional (VUE).

Este caso presente de la momia del niño sepultado en el Aconcagua, y con notoria reciente divulgación, no fue el único. Hoy presentamos otros casos similares que seguramente profundizaran el debate.

Te Podría Interesar

La momia del cerro El Plomo, Chile

“El niño del cerro El Plomo” (Región metropolitana de Santiago de Chile) ha sido nombrado de diferentes formas desde su hallazgo. Luis Gerardo Ríos, quien se atribuyó su descubrimiento, lo llamó “el Chiquillo”. Mientras que la prensa de la época, el público en general e incluso el personal del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, donde fue depositado, se referían a él como “el niño o niña inca”, “la princesa”, “el príncipe de El Plomo”. Incluso “la momia del cerro El Plomo” fue el nombre utilizado por la investigadora Grete Mostny para titular la publicación editada en 1957 sobre los estudios y análisis realizados al Niño.

Pero algunas de estas denominaciones fueron puestas en discusión. Fue en la década de 1980, que en el campo científico se empezaron a cuestionar estos nombres, tanto por la inexactitud de unos, como por la carga trágica y horrorosa que tiene la palabra "momia", en especial por el imaginario que el cine ha construido en torno de su imagen.

Por ello, la denominación de "Niño del Cerro El Plomo" se fue imponiendo a las otras denominaciones hasta hacerse común y ser, hasta ahora, la forma que lo identifica. Al interior del círculo antropológico más restringido de quienes se preocupaban por la conservación del niño, empezó además a circular otro nombre que tenía una sonoridad andina: “Cauri Pacssa”.

La antropóloga chilena Eliana Durán durante la década del 70 indicó que, leyendo estudios sobre el “Capac cocha” (ceremonia religiosa y política inca que incluía ofrendas humanas, como el sacrificio de niños para mantener el equilibrio cósmico, apaciguar a los dioses en momentos de crisis, como sequías o enfermedades, o para reforzar el poder político del Inca), había encontrado una cita del siglo XVII donde el español Rodrigo Hernández Príncipe, refiriéndose al “Capac cocha” del El Plomo sostenía: “enviaron a sacrificar a Chile a Cauri Pacssa, y a Titicaca a Munay Carhua".

Hasta hoy no ha sido posible determinar con exactitud la procedencia y la filiación étnica del Niño del Cerro El Plomo. Sin embargo, desde su descubrimiento se ha postulado que su origen estaría en alguna comunidad del Collasuyu, provincia que comprendía la parte sur del imperio Inca, abarcando desde el altiplano peruano-boliviano hasta el sur chileno y que pasaba el río Diamante en Mendoza. Este postulado se fundó en el estudio de su vestimenta, adornos y en la revisión de crónicas de la época.

Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista indígena del siglo XVII, en “El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno” (1615) describió en su informe al rey, a un jefe del Collasuyu que portaba un adorno de plata bajo la barbilla, un brazalete y calzaba mocasines. Estos tres elementos coincidían con la indumentaria del Niño del Cerro El Plomo, por lo tanto esta hipótesis tiene sentido hasta que no se descubran otros aspectos que pudieran ofrecer nueva información sobre su procedencia. Por ende, “Cauri Pacsa”, sería el hijo de un encumbrado jefe inca, aunque esto sigue siendo una hipótesis no comprobada.

Lo cierto fue que tal hallazgo realizado por el arriero José Ortega y atribuido injustamente a los buscadores de minas y tesoros: Luis Gerardo Ríos Barrueto, su sobrino Jaime Ríos Abarca y Guillermo Chacón Carrasco, se concretó el 1 de febrero de 1954. Estos últimos, exploradores y aventureros, aprovechando el descubrimiento venderán la momia al gobierno chileno en 45.000 pesos.

Hasta 1980 la momia se exhibía en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile, pero ante el deterioro que empezó a experimentar fue trasladado al Área de Antropología de dicho museo a modo de garantizar su óptima preservación. En la actualidad una réplica es lo que se expone ante el público.

Los tres niños del volcán Llullaillaco, de Salta

Los "Tres Niños del Volcán Llullaillaco" son momias incas excepcionalmente conservadas, descubiertas en 1999 en el volcán Llullaillaco (frontera entre Salta y la provincia chilena de Antofagasta) que datan de hace más de 500 años. También fueron parte del milenario ritual “Capac cocha”, que tras suministrarles chicha y otros vegetales alucinógenos considerados sagrados por los incas, se los dejó hasta morir por hipotermia. Los niños, conocidos como "La Doncella" (una joven de aproximadamente 15 años), "El Niño" (7 años) y "La Niña del Rayo"(niña de poco más de 6 años, cuyo cuerpo fue parcialmente quemado por un rayo, aunque su rostro permanece en buen estado), se exhiben en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM) en Salta.

Fueron descubiertos a una altitud de 6,739 metros. Los cuerpos son considerados unas de las momias mejor conservadas del mundo, gracias a las bajas temperaturas del volcán.

Las momias se exponen, en aquel museo mencionado, en cápsulas con condiciones climáticas controladas. Mientras que nunca se exhiben los tres cuerpos juntos a la vez, sino que rotan debido a la fragilidad de los cuerpos.

El complejo arqueológico del Llullaillaco comprende diversos sitios asociados a un camino, distribuidos desde la base de la montaña hasta su cima. Se cree que el conjunto de construcciones pudo haber funcionado como refugio para la realización de la ceremonia.

En la base del volcán, a 4900 m s. n. m. , se encuentra el cementerio hallado por el baquiano Celestino Alegre Rojas, saqueado tiempo atrás por buscadores de tesoros, mientras que arriba, a 5200 m s. n. m. existe un “tambo”, algunas de cuyas construcciones conservan paredes de hasta dos metros de altura y las vigas del techo en su posición original. Se cree también que esta estructura servía como “campamento base” para la ascensión a la cima, existiendo además diversos conjuntos menores de ruinas sobre las laderas de la montaña a diferentes alturas.

En la cima secundaria, a 6730 m s. n. m. se localiza un conjunto arquitectónico conformado por dos recintos conocidos como “chozas dobles” (estructura semicircular abierta o “paraviento”) y un tramo de camino que conduce a una estructura rectangular o plataforma ceremonial. Esta última contenía a los tres niños y objetos de su ajuar mortuorio.

La plataforma ceremonial mide 10 x 6 m. y se encuentra a 6715 m s. n. m. Está ubicada en un alto promontorio, muy visible, afianzado por muros de contención. En la plataforma se hallaron las tres tumbas, cavadas en la roca madre, a una profundidad de entre 1,5 y 2 metros. Se considera a estas ruinas el sitio arqueológico localizado a mayor altura en el mundo.

El niño del Aconcagua

No exenta de controversia, el tema sigue generando un profundo debate, no solo entre las involucradas comunidades nativas, sino también en gran parte de la sociedad, pues muchos consideran (con fundados argumentos) al hecho de violar el rito funerario, sacando la ofrenda del niño de la montaña, un acto de profanación.

Pero un gran “operativo retorno” comenzó hace un tiempo, involucrando a la Dirección de Patrimonio Cultural de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, en conjunto con las comunidades de pueblos originarios, técnicos y especialistas de distintas disciplinas. Incluso, el traslado y todos sus preparativos se llevaron adelante siguiendo medidas de salvaguardia patrimonial y protocolos de protección integral.

En 2020 se confeccionó un proyecto preliminar y como resultado de un largo proceso de diálogo entre la comunidad científica y aquellas comunidades indígenas vinculadas al Camino Ancestral Qhapaq Ñan (o Camino del Inca) se dieron los primeros pasos. De hecho, fueron (y son) los referentes de estas comunidades quienes vienen insistiendo hace décadas que el “Guardián del Aconcagua” inicie su retorno al territorio donde fue ofrendado hace más de 500 años.

El traslado del Niño del Aconcagua marca una reparación histórica entre la ciencia y las comunidades originarias.

Todo este descubrimiento empezó el 8 de enero de 1985, cuando cinco montañistas del Club Andinistas de Mendoza (los hermanos Alberto y Franco Pizzolón, Juan Carlos y Fernando Pierobón y Gabriel Cabrera) hallaron los restos momificados más trascendentes de la historia mendocina en unos de los rincones de la pared sur del Aconcagua (“la pared de la sombra”), puntualmente en el cerro Pirámide, uno de los contrafuertes del Aconcagua.

La sala de guarda, denominada por las comunidades indígenas “Gualtach Caye”, permanecerá cerrada al público, respetando las tradiciones y la sensibilidad cultural. A diferencia del Museo de Arqueología de Alta Montaña de Salta (como ya expresamos), donde se exhiben “los niños de Llullaillaco”, en Mendoza no se permitirá el acceso de visitantes.

Desde la Subsecretaria de Cultura aclararon: “En el Museo Cornelio Moyano, El Niño descansará sin intervención ni exposición, en condiciones dignas y bajo el marco legal indígena, hasta su retorno final a su morada en la Walta Sagrada del Aconcagua”.