La siesta: esas dos horas eternas

Por Martina Funes [email protected]

Te puede interesar

Incendio forestal en Mar del Plata: el fuego arrasó más de 200 hectáreas

Silencio absoluto, tranquilidad y quietud eran los mandamientos inquebrantables que teníamos que cumplir mi hermano, mis primos y yo durante esas dos horas después del almuerzo que definen la siesta mendocina. Pocas desobediencias se sancionaban con más dureza que la alteración del descanso de nuestros padres. Y las penitencias que nos aplicaban se sentían más difíciles de sobrellevar en ese horario en el que parecía que el tiempo se detenía y los minutos no avanzaban.

Tanto en la casa de mis primos como en la nuestra -que estaban juntas, debajo de la de mis abuelos- las siestas eran sagradas y nada podía perturbar el sueño de los adultos: que sonara el teléfono era una de las peores afrentas y una demostración de desconsideración que se juzgaba con severidad. Y esa persona que se atrevía a llamar a mi casa después de las 15 se arriesgaba a que le retiraran el saludo de por vida.

De niña debí enfrentar reiteradamente a dos enemigos mortales que requirieron grandes dosis de concentración y creatividad: por un lado a la Maléfica animada de Disney, que durante años habitó mis pesadillas y me persiguió con una tenacidad feroz -estaba empecinada en atraparme y hacer cosas terribles con mis ojos, creo recordar-. El otro adversario despiadado: el aburrimiento de las siestas.

Esa siesta de Mendoza en los meses de verano era una criatura pesada, lenta y voluminosa, que a veces olía a fruta muy madura, a cemento caliente, y especialmente en febrero, a lluvia. Estaba hecha de un fuego amarillo, que parecía derretir las baldozas de veredas y plazas -nuestros patios de juegos en esos horarios en los que no podíamos hacer ruido adentro de las casas-. Esa entidad tediosa que amenazaba con succionanos hacia el hastío nos desafiaba a transgredir su quietud y estimulaba nuestra imaginación. Era el demonio a vencer, un obstáculo que teníamos que superar hasta que empezara la transmisión televisiva de los dos canales de aire.

Así, panza abajo en el piso del garaje de la casona de nuestros abuelos, con el mayor de los primos varones de mi Tribu y nuestros hermanos menores, aplastábamos tapitas de Crush con una piedra para que quedaran como un disco finito, una figurita metálica. Jugábamos a ponerlas sobre el borde de la pared, haciendo equilibrio y desde lejos intentábamos derribarlas con otra de las chapitas. Ganaba quien más acumulaba, desde luego.

La vereda en ese horario era una prolongación de la casa. La de nuestra calle era muy ancha y estaba surcada por una de esas acequias no demasiado profundas con piedras redondas en sus laterales y grandes moreras que nos protegían del sol de fuego. Siempre tenía agua y resultaba, por eso, ideal para jugar carreras con barquitos que podían ser los clásicos de papel plegado o de palitos.

La búsqueda de palos y maderas era una de nuestras actividades centrales. Ejercían una fascinación inexplicable sobre nosotros; los usábamos para casi todo: como bastones, también podían ser espadas, e incluso palas para excavar o hacer barro y moldearlo en obras en construcción o plazas.

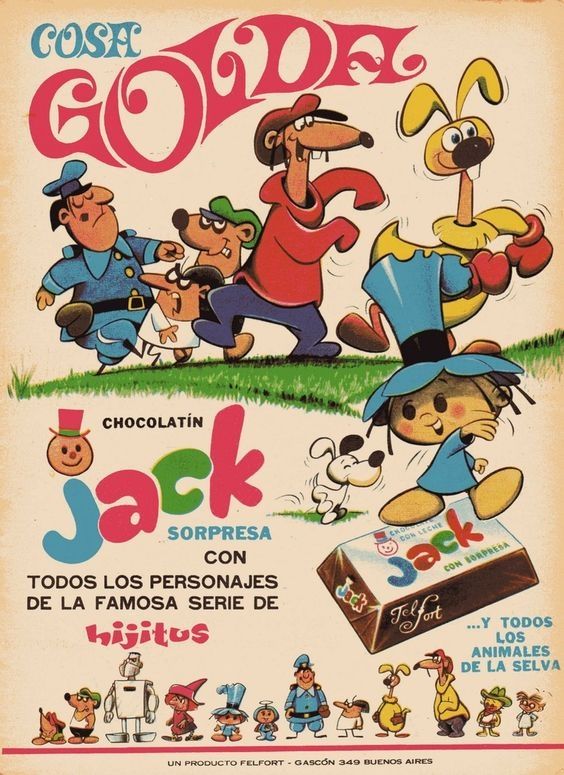

Otra de nuestras actividades favoritas era montar un quiosco. Con mi compañero de desventuras siesteras juntábamos los ahorros en un pozo común, nos acercábamos con timidez y un puñado de billetes arrugados al quiosco más cercano que estuviese abierto y nos aprovisionábamos de nuestras golosinas favoritas; entre las que no podían faltar algún chocolate Jack -que después no queríamos vender por si justo tocaba un muñequito que nos gustaba mucho o que no teníamos-; caramelos y confites sugus, chocolatines suchard, varias tiras de champucitos -más o menos la mitad para vender y la mitad para degustar durante el proceso de venta-, pastillas trineo, chicles jirafa y bazooka y gomitas, muchas gomitas.

A continuación, prolijamente disponíamos todo en una mesita petisa que tomábamos prestada de una de las casas, y nos sentábamos a atender. Nuestro mayor argumento de venta siempre era que vendíamos más barato que en el quiosco de la esquina: una idea brillante y absolutamente desacertada; probablemente mía porque era la mayor. Así, entre la plata que perdíamos vendiendo más barato, y que la mitad de las golosinas nos las comíamos, el negocio era un fracaso rotundo. Inmediatamente debíamos pedir refuerzos a la abuela en la casa de arriba para que la diversión durase un poco más de la mitad de una siesta. Volvíamos del pedido de subsidio con dos o tres de esos codiciados billetes marrones que estaban vigentes y algunas monedas para los hermanitos menores, que refunfuñaban porque no los dejábamos tomar ninguna decisión importante.

Cuando ya no se nos ocurría nada que hacer y nos ganaban la desesperación y el aburrimiento teníamos un recurso extremo: atacábamos la heladera. Atacar la heladera estaba considerada por la Tribu de primos como una actividad completamente válida para pasar el tiempo. Entre los manjares más valorados, encabezando la lista de tesoros que esperábamos encontrar, estaba el salame. Después venían las aceitunas o el paté, y cuando todo eso fallaba, buscábamos galletas criollitas con ketchup, entre otras asquerosidades varias que combinábamos sin vergüenza. La actividad no estaba relacionada de ninguna manera con el hambre o las ganas de comer; sólo tenía que ayudarnos a atravesar la siesta, ganarle al monstruo, mientras llegaban los programas de televisión de la tarde -donde, con suerte, veríamos algún dibujito animado-. Por supuesto era una diversión de alto riesgo, porque sucedía dentro de alguna de las casas, donde debíamos evitar a toda costa -y ocurría bastante seguido- que se rompiese algún frasco y se despertara alguno de los padres o madres.

Las dos siestas más importantes del año eran, sin dudas, las del 24 y el 31 de diciembre. En esos días el mandato era no hacer ruido y también teníamos que dormir para no cansarnos durante los festejos nocturnos de Navidad y Año Nuevo. Para mi hermano y para mí dormir a la hora de la siesta era una afrenta: sí o sí nos escapábamos de la cama.

En estos días que corren hoy, la siesta ya no es un monstruo que acecha a los niños y los silencia, conspirando para que no se diviertan. El ritmo de las actividades laborales, la tendencia creciente al horario corrido en el comercio, y una vida más activa, empujan el descanso y el sueño de los adultos hacia la noche.

Desde la infancia me quedó una resistencia tenaz a dormir de día. Incluso ahora, cuando alguna vez me vence el cansancio y me quedo dormida, lo vivo como una derrota. Me despierto y me digo: -me dejé ganar como una cobarde.