Esa fiesta inolvidable

Era una de esas tardes de calor pegajoso en el diciembre mendocino que parecía adelantar que no iba a ser una noche agradable. Pero teníamos quince años y la temperatura del ambiente nos importaba mucho menos que la interna, la de nuestras hormonas, esa que nos costaba un poco más regular. Éramos un grupo diverso de amigos, algunos compartíamos Colegio, aunque no éramos compañeros de curso: un elenco estable de alrededor de doce que se llegaba a ampliar hasta cerca de treinta con primos, hermanos, y amistades no tan íntimas.

Te puede interesar

Vendimia, luminoso paso de Andrea Colamedici entre las penumbras

Nuestro interés ese día -y casi todos los días-, era estar juntos y para eso organizábamos una fiesta para esa misma noche. No existían los celulares, las redes sociales, ni ningún mecanismo sencillo para distribuir una invitación a bailar, pero confiábamos en los teléfonos fijos, y en que el amigo del amigo podía ayudar a conseguir invitados.

La venta de entradas tenía por único objetivo solventar gastos de bebidas, y toda la planificación no era más que una manera de asegurarnos que esa tarde pasaríamos más tiempo en compañía de esos amigos que significaban todo. Queríamos que esa noche se prolongara lo más posible. Era una garantía de risas: también tendríamos que limpiar, ordenar, y eso formaba parte de la diversión.

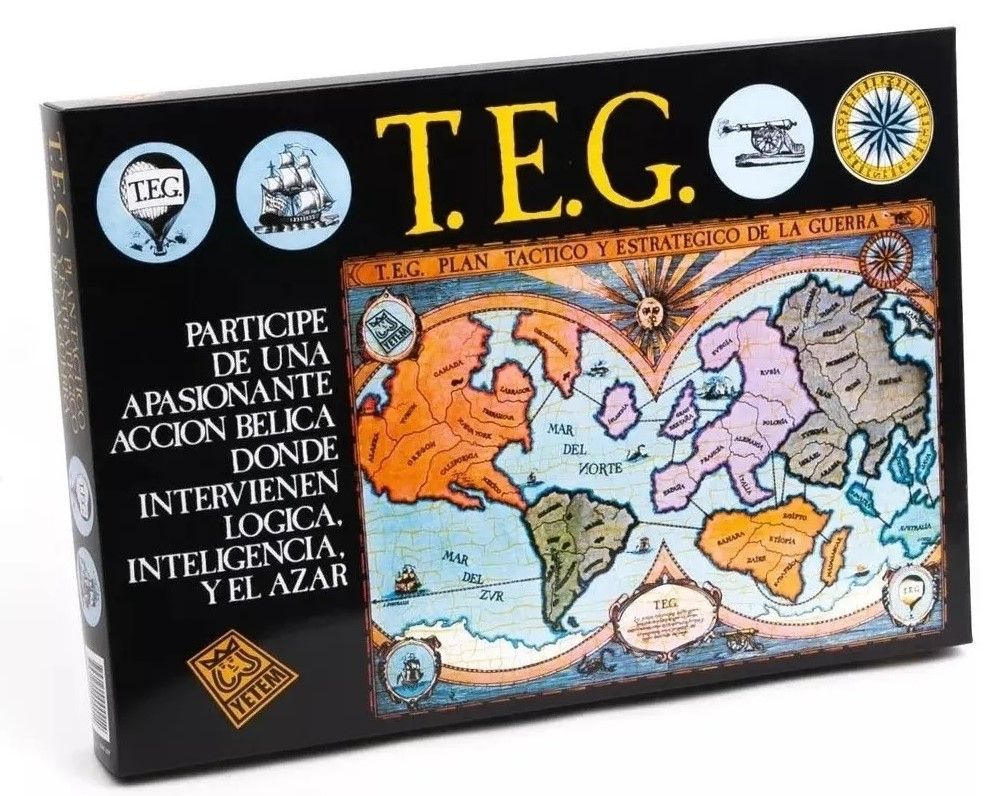

Con ese mismo objetivo; compartir momentos, ideábamos encuentros que comenzaban por la tarde y que se prolongaban hasta la madrugada del día siguiente. Competíamos para defender y atacar países con los ejércitos y dados que nos proporcionaba el TEG, ese juego de tablero que aseguraba infinidad de horas de entretenimiento. De la misma manera recorríamos la Ciudad de Mendoza de un extremo al otro en ómnibus, para llegar a una pileta, a una casa de fin de semana, o a una finca.

Esencialmente queríamos divertirnos pero también sentíamos que nadie jamás podría comprendernos y protegernos más y mejor que esos amigos que en aquel momento eran lo más importante en nuestras vidas: la familia que elegíamos. Éramos confidentes, veíamos el mundo de la misma manera, nuestro orden y jerarquía de las cosas más valiosas coincidían punto por punto.

Una dimensión invaluable en ese momento histórico era la música; una presencia continua desde el desayuno hasta el último segundo antes de cerrar los ojos en la cama para dormir. Walkman, radiograbadores doble cassetera, cajas para transportar cassettes eran más importantes que cualquier comida, abrigo o bebida. Sin música no podíamos respirar, la vida no tenía sentido. Sting, Madonna, Phil Collins, Whitney Houston, Peter Cetera o Bono integraban el grupo de amigos como si los conociéramos íntimamente. Nos acompañaban todo el día y reflejaban el estado de nuestras emociones. Y bailar...bailar estaba en el top five de nuestras prioridades: suelto, lento, en cualquier momento y a cualquier hora.

Habíamos conseguido el lugar para esa fiesta que prometía ser muy concurrida. Una casa antigua que proyectó y construyó el célebre ingeniero mendocino Frank Romero Day; de adobes anchos e indestructibles. La construcción estaba custodiada por robles centenarios y se ubicaba en el corazón de Chacras de Coria, en la calle Italia, a pocas cuadras de la Plaza. Era la residencia de verano de mis abuelos maternos: el espacio donde vivían de diciembre a marzo, cuando sus hijos eran niños y jóvenes; y que diferentes integrantes de mi Tribu usaron -más adelante- para instalarse a vivir con sus familias por temporadas más o menos breves. Fue el caso de mis padres, cuando recién casados vivieron ahí hasta que decidieron emigrar a una zona más templada para cuidar a su primogénita que había nacido prematura.

La casa de Chacras fue siempre un espacio mágico para la Tribu, especialmente una gran higuera que era la estrella del fondo en casi tres mil metros de un terreno que casi terminaba en el Río Seco. Ese árbol, con su generosa copa de paraguas, entregó sus frutos dulces y su sombra con abundancia y fue el encargado de custodiar a ese linaje que comenzaron mis abuelos. Junto a la higuera había una estructura que sostenía tres columpios en los que los niños de diferentes generaciones nos deslizábamos por el aire y que -al igual que la casa- todavía están intactos en el mismo lugar.

Los veraneos de la Tribu transcurrían en calma, con los necesarios viajes diarios de mi abuelo a la Ciudad, a atender su consultorio pediátrico, para no descuidar a sus pacientes. Sólo un fenómeno perturbaba la tranquilidad estival: la invasión de pericotes que habitaban en la Bodega Guariento, que limitaba con la propiedad. Para mi abuela los ratones negros, esos grandes de cola larga, eran como para mí las arañas: les tenía un miedo profundo, terror. Cuenta la leyenda familiar que casi toda la Tribu debió abandonar esa casa antigua cuando una mañana la dueña de casa abrió un armario y le saltó encima una rata -ella la recordaba del tamaño de un elefante-. La insolente subió a su mano y caminó por su brazo hasta llegar a la espalda. A partir de ese momento los pericotes encabezaron para siempre el ránking de mi abuela de los tres más odiados, junto a las cucarachas y las vinchucas.

Para ese Clan, la casa era también el lugar en el que se celebraban las ocasiones importantes; por ejemplo el casamiento de la menor de los hijos de mis abuelos e infinidad de cumpleaños infantiles. Y seguramente fue eso, y las ganas de festejar cualquier cosa, lo que me animó a pedirla prestada justo en un período en el que nadie la estaba usando. Para mi sorpresa mis abuelos me contestaron que sí: tendríamos una fiesta inolvidable.

Para ese grupo de amigos que rondábamos los quince años de edad tener una casa deshabitada, con un gran predio a disposición para bailar, era todo un hallazgo. Para nosotros estaba al mismo nivel de importancia que para un conquistador español del siglo XVI encontrar “El Dorado”, esa legendaria ciudad hecha de oro durante la conquista y colonización de América. Así fue que pusimos cabeza y manos a la obra en la organización de un baile al que todo joven de entre catorce y dieciséis años, amigo de amigo de conocidos, estaría invitado.

Partimos pues a comprar gaseosas -no tomábamos alcohol- y el gran problema era trasladar y cargar los cajones de botellas de vidrio. En aquellos años no nos prestaban ningún auto, incluso aunque algunos sabíamos manejar. Nuestro segundo problema para resolver era que no teníamos infraestructura para enfriar todas esas botellas. Eso sí, nuestra total falta de previsión e idea de cómo organizar y planificar una fiesta quedó en evidencia cuando no vimos la necesidad de contratar un disc jockey. Usaríamos grabadores y equipos de sonido más o menos caseros para musicalizar la pista de baile, que no era otra que el patio de tierra que limitaba con los columpios. Tampoco nos pareció demasiado importante iluminar el lugar pero sí lo decoramos con guirnaldas.

La fiesta fue un éxito: nos reímos sin parar, se armó una guerra de bellotas, hubo fila casi toda la noche para usar los tres columpios, se terminaron todas las bebidas -que en realidad estaban calientes porque no teníamos dónde conservar los hielos que habíamos comprado-. Circularon por ese baile una incontable cantidad de amigos nuestros, amigos de amigos, o conocidos más o menos cercanos que estaban invitados, o algunos que pasaban por la puerta y entraban. Entre ellos había un chico más o menos bajito, algo tímido, con sólidos conocimientos sobre cine y música, a quien no conocí esa noche ni nadie me presentó ni ese día, ni en aquellos años. No recuerdo ni siquiera haberlo visto en ese momento; sin embargo muchos, muchísimos años después, nos encontramos en la Facultad y fuimos compañeros de estudios, más adelante fue mi mejor amigo, mi novio y mi marido.