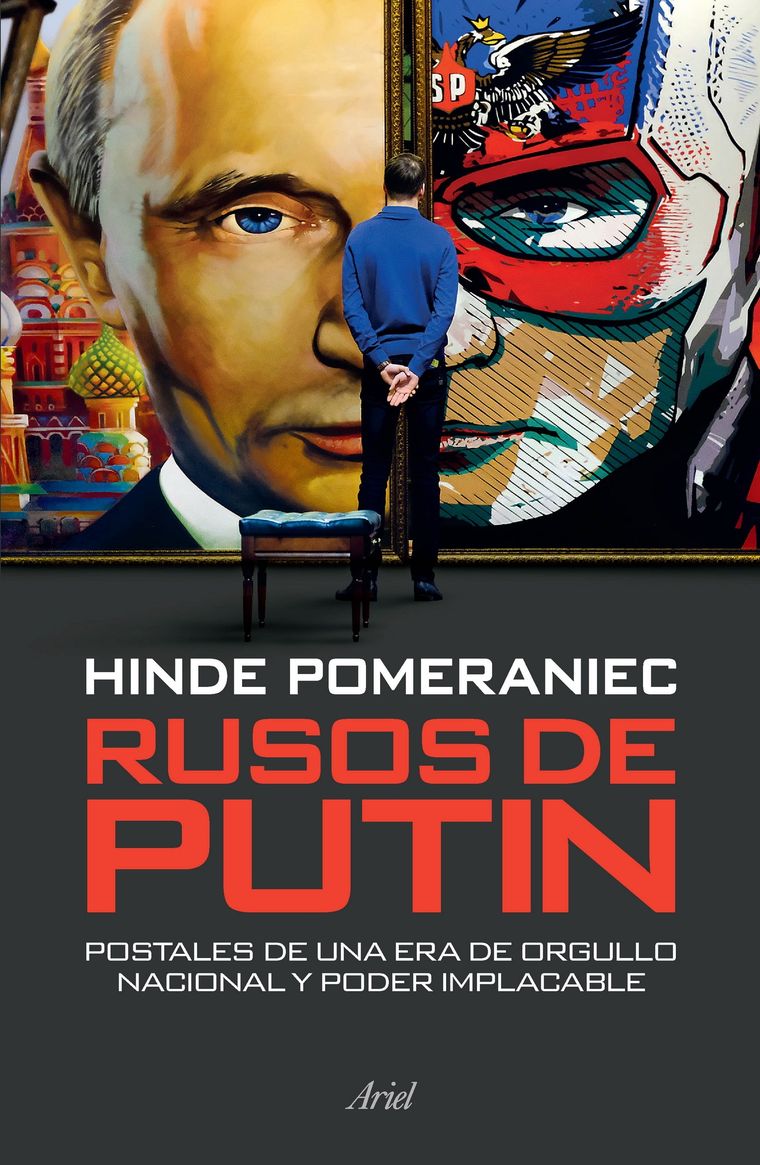

Un viaje profundo a la Rusia de Putin

Fragmento

Te puede interesar

Martes nublado en Mendoza con lluvias hacia la noche

Un cuarto con vista a la Plaza Roja

Moscú, febrero de 2008

Cuatro de la mañana, trámite seco en el aeropuerto de Sheremetyevo, martilleo de sellos. Un hombre con un cartel que tiene mi nombre garabateado espera a la salida de migraciones y se hace cargo de la valija con sonrisa de compromiso y un castellano elemental. Me concentro en sus zapatos color ladrillo de puntas afiladas, que van siempre varios centímetros por delante de su dueño.

Ya en el auto, una voz grave y metálica pronuncia desde la FM un idioma familiar aunque imposible. Vértigo en la autopista, patinosa por la nieve y con poco tránsito debido a la hora. A los costados de la ruta, los carteles en cirílico me invitan a adivinar algún sentido. Intuyo que no será fácil apropiarse de ese alfabeto inventado en el siglo X por un misionero del Imperio bizantino que buscaba enseñarle la Biblia a los eslavos.

A través de la ventana del taxi, como en fotos movidas, un festival de cabarets y casinos disparan luces para los necesitados de compañía o dinero en el final de otro invierno europeo. Desde la radio, Julio Iglesias canta su versión melosa de “La Cumparsita” para insomnes.

La ciudad duerme con un ojo abierto.

El conserje del imponente Hotel Nacional cree que disimula su calvicie y en su estrategia no contempla el ridículo. Un humilde mechón cruza su cabeza cuando parte de una oreja hasta alcanzar la otra. Su inglés es rígido; lo mismo ocurre con el resto del personal. No será fácil de ahora en más encontrar gente que hable o entienda otra lengua que no sea ruso. Mientras me asigna un cuarto, me indica adónde ir a conseguir cambio.

Golpeo levemente con los nudillos una pequeña ventana de madera; vuelvo a golpear. Recién entonces, una mujer que es un bostezo toma los dólares y me entrega los rublos sin emitir sonido. A unos metros Andrei, joven y entusiasta, aguarda con su uniforme bordó para acompañarme. En el ascensor, cuenta en su inglés rudimentario que es su último día de trabajo, que sale de vacaciones a Serbia. Comunión y coincidencia: le cuesta creer que acabo de llegar a Moscú desde Belgrado, adonde fui a cubrir las violentas protestas de los serbios, indignados por la flamante e inesperada independencia de Kosovo, un territorio que consideran propio. A Andrei parece importarle poco el gesto de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que acaban de legitimar una insensatez diplomática. Como la mayoría de los rusos, prefiere no hablar de política.

El muchacho no puede con su felicidad de niño cuando le doy la propina en dinares, la moneda serbia.

Por un afortunado error burocrático, estoy alojada en un cuarto que da a la Plaza Roja: me siento la princesa que quería vivir. Abro los cortinados y es difícil creer que esa postal esté ahí. El Kremlin, hierático símbolo del poder ruso con sus diecinueve torres, sus 28 hectáreas y sus palacios y catedrales; más al fondo, las cúpulas acebolladas y coloridas de la basílica de San Basilio que Iván el Terrible ordenó construir para celebrar su triunfo sobre los tártaros y quien, se dice, mandó cegar al arquitecto para que nunca más construyera algo parecido. Aunque es de noche, sé también que ahí nomás está el monumental mausoleo de Lenin, cuyo cadáver embalsamado se exhibe en Moscú pese a su deseo público de descansar para siempre en San Petersburgo, cerca de su madre.

Siempre trajo problemas esa momia. El cadáver de Vladimir Ilich Ulyanov fue transportado el 21 de enero de 1924 en hombros por un cortejo de campesinos durante más de una hora con una temperatura de 35 grados bajo cero. Había muerto de sífilis a los 54 años. Luego de practicarle la autopsia, debieron usar diversos métodos para preservarlo, por lo cual el resultado no fue perfecto. Leí una vez que el anatomista español Pedro Ara, célebre por embalsamar el cadáver de Eva Perón, se negó a viajar a Moscú para ayudar a evitar la desintegración del cuerpo mal conservado del padre de la Revolución. Cada tanto deben inyectarle todo tipo de químicos al cadáver de Lenin porque el trabajo original no fue de calidad. Además, hace años que los rusos discuten el sentido de conservarlo así, como objeto de veneración a la vista, mientras el resto de los zares y líderes yacen bajo tierra. Alguien propuso alguna vez llevarlo de gira por toda Rusia en un singular espectáculo de la muerte.

Desde la ventana frente a la Plaza Roja se alcanza a ver un monumental edificio que aguarda ser reestrenado. Las telas azules que lo cubren indican que la cadena Four Seasons aún trabaja en su construcción, aunque todos saben que cuando lo reinauguren volverá a verse la excéntrica fachada del viejo Hotel Moskva, otro símbolo de este país de furiosas contradicciones. Construido en 1935, la leyenda dice que su mezcla de estilos obedece a que a Stalin le fueron presentados dos proyectos diferentes y que él aprobó los dos. Como nadie se animó a señalarle su error, allí quedó para siempre la mezcla entre soviética y constructivista del edificio que se convirtió en marca de la ciudad hasta 2004, cuando el alcalde decidió que el “Palacio de las cucarachas” no tenía remedio, que había que tirarlo abajo y hacerlo de nuevo, aunque igual a como era.

Sobre una de las caras del Moskva en refacciones, un fenomenal cartel se despliega todo a lo alto del edificio, como señalando quién manda aquí. “Juntos venceremos”, dice la publicidad del partido oficialista Rusia Unida para las presidenciales de 2008, una pantomima democrática que tendrá lugar en unos días y de cuyo resultado nadie duda. Vestido con campera corta de cuero marrón claro y piel en el cuello, un resuelto Vladimir

Putin conversa con su heredero político, Dmitri Medvedev, de sobretodo breve, negro, opaco. Los dos sonríen.

Se me cierran los ojos. Más allá de mi ventana vibran la historia misma del Imperio, la del comunismo y la del renacimiento después de la caída.

El sueño se confunde con las palpitaciones.

Moscú, junio de 2019

Es domingo a la hora de la siesta. Un calor pegajoso me golpea como una puerta sobre la nariz cuando salgo de Domodedovo, el aeropuerto en donde me depositó el avión en el que vuelvo, once años después, a una ciudad que quiero y temo; un territorio familiar pero también hostil.

Camino unos metros hasta la estación del Aeroexpress, el tren que va a la estación en la que voy a tomar el metro hasta mi hotel. Aconsejada por amigos que vivieron en Moscú y por otros que vinieron para el Mundial de Fútbol, en el aeropuerto compré la Troika, la tarjeta magnética recargable para viajar en transporte público durante mi estadía. Me causa gracia pensar que los rusos ya tienen su propia Oyster card, el orgullo londinense.

Todo es tan cómodo y práctico que me sorprende; este lugar era símbolo de un tiempo detenido y hoy, ahora, en este momento, me siento en una instancia de la modernidad impensada hasta hace muy poco. Viajo prácticamente sola en el vagón y pierdo el tiempo intentando entender qué dice la mujer joven con piercing en la nariz que está sentada en diagonal a mi asiento y con las piernas desnudas estiradas. Le habla al celular entre risitas. Para no intimidarla, corro la vista y busco descifrar las inscripciones en cirílico que están afuera y adentro del tren. Es entonces cuando advierto nuevos cambios: las leyendas clave, las más fundamentales para cualquier pasajero, también pueden leerse en inglés. La información acerca de las estaciones llega también por audio en la voz de una mujer, primero en ruso y luego en inglés.

Ya en el andén, comienzo a caminar hasta la terminal del metro Paveletski, que pertenece a otra era de la ciudad, aún sovietizada. “Mockba” dice el cartel enorme, estilo vieja marquesina art déco en el frente de un edificio de la década del sesenta. Como ocurre cuando uno entra en modo turista, hay emoción en cada movimiento elemental que para un local es rutina. Paso la Troika por el lector y aparece la luz verde: adelante. Comienza el largo descenso por las escaleras mecánicas que es un clásico de los subterráneos rusos, como las conexiones kilométricas bajo tierra entre una estación y otra.

Un tiempo sin tiempo y un lugar no lugar. Hacia abajo o hacia arriba, multitudes en tránsito. Donde hace diez años veía a hombres y mujeres concentrados en sí mismos o aprovechando para leer libros o revistas, ahora hay personas de todas las edades hablando por teléfono o chequeando cosas en Internet. La misma escena va a repetirse luego durante el viaje en metro y en cada viaje que haga durante los días que esté en Moscú. El verdadero socialismo llegó con el celular: por primera vez todos hacen –hacemos– lo mismo.

Miro todas las puertas sin saber exactamente cuál es la salida que me conviene, aquella que queda más cerca de mi hotel. Me juego y aparezco en Teatralny: ahí nomás se ve el Teatro Bolshoi y unos metros a mi izquierda la Lubianka, el viejo edificio de los servicios secretos rusos; más allá, la Duma –la Cámara Baja rusa– y los grandes almacenes Detski Mir (“El mundo de los niños”). En la vereda de enfrente alcanzo a ver el Ojotni Riad, el centro comercial subterráneo y accesible para todos los bolsillos, y adivino el museo histórico y la ruta que conduce a la Plaza Roja y al Kremlin.

Pese a andar con la valija, me tiento: todavía hay sol y se ve mucha gente entusiasmada con este verano que acaricia los hombros. Me dejo guiar por el movimiento de los paseantes y cruzo la avenida por el paso subterráneo. Advierto que estoy a pocos metros de los Jardines de Alejandro y que en diez minutos habrá cambio de guardia junto a la tumba del soldado desconocido, frente al muro del Kremlin. Llego justo para ver a los tres jóvenes soldados delgaditos y rubios marchando, uno, dos, uno, dos, maravilla de coreografía militar, perfecta y sincronizada, que sobrevive desde la época zarista. Una pequeña multitud celebra y filma; gran parte de la audiencia está compuesta por orientales; una mamá les limpia la boca sucia de helado a sus dos hijitos pequeños y les explica por qué están ahí. En realidad, presumo esto último: el ruso sigue siendo imposible para mí.

El hotel está sobre Tverskaya, una larga y famosa avenida que entre 1935 y 1990 tomó el nombre Gorki. Tardo en ubicarlo –en esta ciudad cuesta encontrar lo que uno busca– y paso varias veces por la puerta hasta que advierto que es ahí. Queda en un edificio enorme, verde y blanco, tras los portones de madera ubicados entre un teatro y un drugstore abierto las veinticuatro horas. Subo arrastrando la valija dos pisos, el kitsch sobrevuela escaleras y entrepisos. Cortinas y empapelados parecen haber sido elegidos por un perverso para desafiar tanta belleza exterior. El lobby es un continuado de mal gusto: un pequeño mostrador en forma de codo forrado en símil piedra, un sillón de cuerina plástica marrón para soportar alguna espera; una heladera con filas de latas de Coca-Cola y paredes decoradas con papel a franjas verticales con un motivo que me recuerda mi infancia y que tal vez tiene los años de mi vida: bouquets de flores que supieron ser rosadas y hoy apenas si se animan al gris. La alfombra fue colocada hace muchos años.

La mujer que me recibe detrás del mostrador y está a cargo del lugar intenta ser amable; sólo habla ruso. Le calculo unos 45 años. Unas canas le asoman en las raíces y, mientras la veo buscar mi nombre en sus registros, me pregunto cuántas horas al día puede sobrevivir alguien en un espacio tan pequeño como éste y con esa luz artificial blanca más propia de un quirófano que de un hotel. Su voluntad de asistencia tiene un límite y se reduce a señalar con las manos aquello que imagina que le pregunto: dónde queda mi cuarto, si es posible reservar un taxi para mañana y si puedo comer en la habitación.

Responde a todo con eficiencia: seguramente no soy tan original y todos los que llegamos aquí preguntamos lo mismo.

Veinte años en el poder

“Los gobernantes rusos más exitosos fueron siempre aquellos en los que se combinaban cualidades de criminales y estadistas”, escribió en su jugosa autobiografía Operaciones especiales el general Pavel Sudoplatov. El célebre espía soviético, el mismo que entre sus grandes aportes a la Revolución organizó el asesinato de León Trotski en México, conocía en profundidad la casta dirigente de su país y pudo, sobre el final de su vida, definir en pocas palabras dónde radicaban las razones del éxito de masas para un político. Sudoplatov murió en 1996 y no llegó a conocer a Vladimir Putin, quien asomó al poder recién en 1999. Sin embargo, no hay que ser muy audaz para sostener que, de haberlo conocido, el gran jefe de inteligencia habría confirmado su singular teoría del liderazgo ruso.

Hay dos análisis principales acerca de cómo fue la llegada de Vladimir Putin al poder máximo en Rusia. Uno sostiene que fue pavimentando ese camino con paciencia y capital político como vicealcalde y responsable comercial y de relaciones exteriores de San Petersburgo, su ciudad natal al comienzo del proceso de desovietización, y luego como director de los servicios secretos. El otro análisis pretende que más bien fue el buen trabajo de relaciones públicas con la familia de Boris Yeltsin lo que condujo a Putin, primero, al cargo de primer ministro y, luego, a candidato a presidente para suceder a un Yeltsin desgastado y derruido, un año después del colapso económico que dejó a Rusia de rodillas ante el mundo.

Ambas teorías pueden ser válidas. Incluso si el hombre hubiera sido sólo un pícaro en el lugar y el momento justo, habría que reconocerle que hizo valer esa picardía como ambición política superior: tener la voluntad de hacerse cargo de un país desmoralizado, desacreditado ante el mundo y con las arcas vacías no sólo requiere orgullo nacional sino una valentía y una ambición al borde de la desmesura.

Lejos de cualquier imagen heroica, la aparición de Putin sorprendió porque su aspecto era el de un hombre gris. La designación de un hombre trivial y su falta de distinción respecto del resto de los ciudadanos coincidió con lo que ya se percibía como una suerte de nostalgia, un sentimiento que siguió al vacío provocado por el derrumbe de la URSS. En Putin se fusionaban las dosis ideales de carisma y burocracia que en poco tiempo le permitirían convertirse en un líder al estilo soviético.

Su relación laboral previa con los servicios de inteligencia y con las fuerzas de seguridad en general fueron de gran ayuda para lograr un poder omnímodo a través de presiones salvajes a los empresarios –los llamados “oligarcas”, beneficiarios de las privatizaciones amistosas de Yeltsin–, el férreo control de toda forma de crítica y protesta, la compra y la creación de medios, y las limitaciones a veces criminales de investigaciones de personas y organismos vinculados con los derechos humanos.

“Sé que esto va a terminar mal”, llegó a decirle la periodista e investigadora Anna Politkovskaya a una amiga semanas antes de ser ejecutada por un sicario, un sábado de 2006, en el ascensor de su edificio moscovita. “Sé que no voy a morir en mi cama”, vaticinó. Politkovskaya fue una crítica durísima del gobierno y de la figura de Putin básicamente por la actuación de las fuerzas militares en Chechenia y adquirió estatura de mártir luego de su asesinato. En medio de un clima de sospecha generalizada, Putin halló una poco sutil forma de descalificarla y despegarse del asesinato cuando dijo que Politkovskaya le hacía más daño muerta que viva. Esa práctica, la de minimizar la relevancia del asesinado, se repetiría años después con otra víctima: el conocido político opositor Boris Nemtsov, acribillado en un puente a pasos del Kremlin un viernes por la noche a fines de febrero de 2015. “No era un político popular”, le dijo entonces a la prensa su vocero, Dmitri Peskov, haciéndose eco del estilo inclemente de su jefe. Esa vez, sin embargo, Putin mandó enseguida sus condolencias a la madre del muerto.

La sensibilidad no parece un atributo del estratega Putin, como pudo observarse tempranamente, durante el hundimiento del submarino Kursk en 2000 y durante las tomas de rehenes por parte de terroristas chechenos en el teatro Dubrovka de Moscú (2002) y la escuela de Beslán, en Osetia del Norte (2004), que costaron la vida de cientos de personas. No lo fue tampoco ante el escándalo por los abusos de sus hombres en contra de la población civil en las guerras en Chechenia ni ante los diferentes hechos criminales que en estos años se fueron llevando una a una las vidas de abogados, defensores de derechos humanos y políticos opositores.

(Me corrijo: la sensibilidad aparece como atributo en Putin cuando le acercan una mascota de cualquier especie. Ahí sí estalla toda su capacidad de amor y las fotos recorren el mundo.)

Sólo con estar detrás de las noticias se advierte que el trámite judicial que sigue a los crímenes de opositores en Rusia tiene un patrón: en primer lugar, rápidamente se encuentra al o los ejecutores, cuyas figuras, por lo general, coinciden con los motivos de la muerte que el gobierno esgrime desde un primer momento. La mayoría de las veces los acusados son hombres chechenos. Se suceden luego larguísimos e intrincados procesos judiciales, siempre amañados, turbios y desgastantes para los familiares de las víctimas y también para la prensa. Nunca se da con los autores intelectuales de esas muertes violentas.

El crimen organizado, las mafias, los asesinatos por encargo: todo eso se suele asociar con la Rusia postsoviética. Con la llegada de Putin al poder, y con la larga sucesión de crímenes brutales que pueden darse a pleno día y, en general, permanecen impunes, se fraguaron leyendas inquietantes sobre la figura del presidente ruso.

Leviatán, la película de Andrey Zvyagintsev que compitió por el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2015, convierte la política de la impunidad en obra de arte y evidencia que no es necesario matar para ser el responsable último de un crimen: alcanza con generar –o mantener– espacios de impunidad para el despliegue criminal. Una justicia amañada, la connivencia obscena entre funcionarios y mafias, y el poder absoluto de los servicios de inteligencia conforman el escenario para el juego más tenebroso: que cada uno elimine a quien le molesta.

La película de Zvyagintsev es muy perturbadora. Mientras transcurre la cadena de burocracia y mal que conduce a la catástrofe, hay siempre un retrato de Putin que observa todo desde el despacho del burócrata mayor. A los rusos no les gusta Le viatán, como ocurre cada vez que hay duras críticas su país en el mundo, y mucho menos si es un ruso quien las difunde. Un conocido diplomático ruso que tuvo como destinos varias capitales latinoamericanas buscaba explicarme su insatisfacción con el filme. Según él, aunque la película está bien en términos de argumento, fracasa porque le falta “un trasfondo dialéctico”. Esto es, que, a pesar de que muestra escenarios durísimos, nadie reflexiona sobre eso que se ve. “A nosotros, los rusos, nos gusta siempre pensar más allá y en esa película eso no pasa. Le falta filosofía, eso. Es débil, filosóficamente hablando.”

Vladimir Putin gobierna desde hace veinte años el país más grande de la tierra, en donde las diferencias entre los ciento cuarenta y cinco millones de habitantes que lo pueblan son más que los once husos horarios con los que se rigen. Se trata de un país desafiante por donde se lo mire, que une dos mundos físicos y culturales: Oriente y Occidente. En él conviven cristianismo e islamismo y todavía –pese a la riqueza de la década de los años propicios para los precios de las materias primas– la expectativa de vida en los hombres es de 66,5 años y en las mujeres alcanza los 77. No hay otro país en el mundo en el que la brecha por género sea tan amplia, y esto se debe a que el alcohol hace estragos, las condiciones de vida en las regiones más extremas son casi perversas y la salud no parece una prioridad para el Estado. Un país difícil de domar que, sin embargo, Putin mantuvo bajo control sin fisuras a fuerza de autoridad y enorme carisma durante muchos años. Para ser precisos, durante los años en los que el gas y el petróleo sirvieron como fuerza de extorsión para que Occidente no pasara el límite de la retórica al cuestionar a Putin y las sanciones económicas sólo fueran parte de un arsenal discursivo.

Lo que no consiguió la modesta guerra de unos días con Georgia por las regiones de Abjazia y Osetia del Sur en 2008 lo consiguieron la anexión (“recuperación”, dicen los rusos) de Crimea en 2014 y la guerra en el este de Ucrania que le siguió: la imagen del líder volvió a crecer. Una curiosidad que vale la pena recordar: pocos meses antes de que se tensara la situación en Ucrania, Putin había irrumpido como inesperado adalid de la paz evitando la invasión en Siria que los Estados Unidos y sus aliados estaban dispuestos a lanzar en cualquier momento. Durante ese período, Putin, en modo zen on, ganó créditos reales y simbólicos inimaginables dejando al siempre relajado Barack Obama –por entonces presidente de los Estados Unidos– girando en falso con estampa guerrera. “Putin tiene ese instinto animal de los dictadores: huele la debilidad”, dijo sobre él Garri Kasparov, uno de sus más férreos opositores.

En un momento de liderazgos achatados, sólo dos nombres parecían destacar en el escenario político: el del papa Francisco y, para sorpresa de todos, el de Putin. En 2013, con 61 años y en plena forma física, de nuevo presidente luego del período en el que se mantuvo en el puesto de primer ministro de Dmitri Medvedev y con varios toques de cirugía estética en el rostro, Vladimir Putin parecía haber encontrado al fin un equilibrio que le permitía seguir manejando Rusia con autoridad y, al mismo tiempo, evitar las objeciones de un Occidente cada vez menos próspero y más desorientado.

No dejaba de sorprender en él esa inusual voluntad de pacificación cuando se había hecho famoso por sus látigos verbales y la mano dura para toda clase de oposición política o económica. De hecho, su actuación en Siria llegó junto con su perdón –luego de diez años de prisión en condiciones humillantes– a su archirrival Mijaíl Jodorkovsky. Cuando en 2003 lo detuvieron por fraude al fisco y lavado de dinero, Jodorkovsky era el hombre más rico de Rusia y procuraba, con bastantes buenos pronósticos, hacerse un espacio político en la centroderecha.

En su pico más alto de imagen internacional, Putin asomó como el estadista que tomó el timón en Siria y logró evitar una vuelta de tuerca dramática en una de las zonas más explosivas del mundo. Fue también quien se presentó como garante del polémico plan nuclear iraní y el líder clemente que optó por retirar los cargos de piratería contra los activistas de Greenpeace que intentaron tomar una plataforma petrolera rusa en el Ártico. Ese mismo Putin fue el observante ortodoxo que exhibió la magnanimidad del buen zar y ordenó liberar a las activistas feministas del grupo punk Pussy Riot, quienes habían sido encarceladas dos años antes acusadas de vandalismo por una célebre performance improvisada en la Catedral de Moscú en la que comenzaron a cantar “Madre de Dios. ¡Fuera Putin!”, en la semana de las elecciones de 2012 que devolvieron la presidencia de Rusia al líder después de cuatro años de ocupar el rol de primer ministro.

La imagen de un Putin “civilizado” y alejado de las poses circenses con tigres de Bengala o practicando deportes de riesgo llegó una noche a la salida de un teatro, en una escena digna de una sitcom y luego de un largo tiempo de versiones sobre su vida privada que incluían un romance con una joven deportista olímpica rusa. Esa noche, el presidente apareció ante las cámaras de TV con Ludmila, su esposa durante treinta años y madre de sus dos hijas ya adultas, para anunciar su divorcio. La sorpresiva (y altamente producida) escena los mostró como una ex pareja “moderna” que se permitía dialogar con la prensa y decir cuánto se querían y se respetaban, al tiempo que señalaban que ya no vivirían juntos. “Nuestro matrimonio terminó”, concluyeron entre simpáticas sonrisas de compromiso. Todos aceptaron el pacto aunque nadie ignoraba que esa relación estaba terminada hacía rato.

Aquel fue el único momento histórico en estos veinte años en los que el presidente ruso logró ganar la partida de la imagen en el mundo. No había cuestiones psicológicas profundas ni un buen coaching detrás de semejante cambio sino una estrategia. Putin parecía haber comprendido que en un mundo interconectado no alcanzaba con tener una legislación que le permitiera al gobierno bloquear páginas web inconvenientes (sí, la tiene). Tampoco con haber eliminado la agencia rusa de noticias RIA Novosti (Russian Information Agency [agencia de información rusa]) para reemplazarla por una agencia de promoción de la imagen de Rusia en el mundo (sí, lo hizo). Y no alcanzaba porque las redes sociales corren más rápido que cualquier medio tradicional, los jóvenes siempre van a estar insatisfechos con el presente, el jugo del éxito de los políticos se seca pronto y, si se tiene la intención de conservar el poder absoluto, es necesario cierto grado de concordia con el resto del mundo. Para entonces, el gobierno ruso arriesgaba además muchas fichas de prestigio con dos eventos deportivos clave para la exposición pública: los Juegos Olímpicos de Sochi (2014) y el Mundial de Fútbol (2018). Ambos se llevaron a cabo sin mayores dificultades.

Movimientos como el intento de pacificación de Siria –que, en rigor, terminó siendo un escudo político, militar y diplomático fenomenal con el que Rusia aún protege al dictador sirio Bashar al-Assad– o los indultos a figuras de la oposición lo ayudaban a ocupar espacio en las noticias y en el inconsciente colectivo por encima de legislaciones restrictivas en materia de libertad de expresión o de derechos de los homosexuales que generaron, y aún generan con cierta regularidad, llamados al boicot internacional.

Algo muy interesante de observar es el desarrollo de las relaciones de Putin con diferentes gobernantes latinoamericanos de la línea llamada “progresista” durante el período de esplendor de esa corriente, una mezcla extraña de simpatías personales, confusión ideológica y estrategia política de riesgo que podría simplificarse con la frase “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. Como si para poder estar en sintonía con él, nuestros líderes regionales hubieran debido poner entre paréntesis sus leyes sociales reaccionarias, su capitalismo de amigos, su concepción autoritaria del poder y su manejo discrecional de los medios y sólo resaltar el pasado comunista de su país y la fortaleza de su enfrentamiento con Estados Unidos y las potencias occidentales.

Durante el primer kirchnerismo no hubo posibilidades de acercamiento. En esos años, mientras los rusos hacían negocios –más allá de las ideologías– con otros países de la región como Colombia y Venezuela, diplomáticos y figuras políticas y empresarias que llegaban desde Rusia para lograr una cita con el entonces presidente Néstor Kirchner pateaban los pasillos de Casa Rosada sin éxito: no había modo de conseguir entrar en agenda y claramente no era una relación bilateral en la que Kirchner estuviera interesado. El mayor de los desplantes ocurrió en junio de 2004 en el aeropuerto Vnúkovo de Moscú, cuando Putin esperó en vano la llegada del avión presidencial argentino, que había planificado hacer una escala allí en un viaje rumbo a China. La excusa formal que presentó el gobierno argentino fue un infortunio meteorológico que habría impedido que el Tango 01 partiera a tiempo desde Praga. Lo cierto es que, luego de varias horas sin noticias, y muy molesto, Putin decidió finalizar la espera y emprendió un programado viaje a San Petersburgo: entre la gente cercana al ruso se supo que había acusado recibo del desplante. El resultado se vio cuando ese mismo año los rusos levantaron una escala en la Argentina durante un viaje a Sudamérica en el que Putin pasó por Brasil y por Chile. Putin y Kirchner tuvieron luego algunos encuentros algo fríos en foros internacionales y el acercamiento real entre los países se dio recién con la llegada de Cristina Kirchner al gobierno. Al año de asumir como presidenta, en diciembre de 2008 viajó a Moscú invitada por el gobierno ruso, donde fue recibida por el presidente Medvedev, pero también por el entonces premier Putin, que seguía siendo el hombre fuerte del gobierno. Durante los años que siguieron, la relación entre los países fue creciendo en materia de comercio y el entusiasmo se trasladó a otra clase de acuerdos, como el fin de los visados. Rusia es hoy área libre de visas para casi todos los países latinoamericanos.

En el camino de esta amistad –porque no sólo hubo, y hay, relaciones comerciales entre los países latinoamericanos y Rusia, sino una declamada admiración que aún persiste desde el oficialismo en Venezuela, Nicaragua y Bolivia– apenas se intenta obviar las contradicciones que presenta el cariño fraterno de Putin por el ex premier italiano Silvio Berlusconi, el entendimiento con partidos de derecha dura de todo el mundo, las denuncias de hackeo e interferencia en las elecciones de los Estados Unidos en 2016 y el posible financiamiento del Frente Nacional de Francia, el partido de ultraderecha de la familia Le Pen.

Desde su llegada al poder, el presidente ruso se ocupó de restaurar el herido orgullo ruso con la intención de demostrarle al mundo entero (pero, en especial, a los Estados Unidos y al resto de las potencias) que Rusia no era un país de segundo orden. Y, a su modo, lo consiguió: si no ganó respeto, al menos logró ser temido por los poderosos y que los menos poderosos o los más reacios a toda clase de belicismo siempre prefieran tenerlo de su lado. Tal vez la mayor expresión de ese vínculo durante estos veinte años fue el ingreso de Rusia al G7, el grupo que integran las potencias con más peso político y económico del mundo. La relevancia que le otorgaron en su momento los precios del gas y del petróleo contribuyó en gran medida para que la Rusia de Putin integrara ese efímero G8. Cuando los precios de las commodities se desplomaron, se inició el peor momento de Putin en la consideración de los dueños de Occidente y esto no fue casualidad. De hecho, a partir de la anexión de Crimea (2014) y de las sanciones que siguieron a esa decisión, Rusia dejó de participar de las reuniones del G7. La pregunta se impone: ¿fue Crimea el motivo del castigo o la verdadera razón del desdén y el correctivo fue la falta de relevancia económica?

Basta con echar una mirada al mundo y a las actuales formas exitosas de liderazgo para observar que muchos de los atributos y condiciones por los que se destacaba Putin, y también por los que generaba rechazo, en la actualidad han dejado de ser extraordinarios. Autoritarismo, lengua hiriente, patrimonialismo, realidad a medida, sentido de la excepcionalidad de la propia cultura: todo eso Putin lo vio antes que nadie.

Es cierto que él siempre se sintió un ganador.

Y es cierto también que nadie podría negarle ese triunfo conceptual.