Sergio Agüero, el "campeón 27" que le saca sonrisas a todo un país

El mundial que acaba de ganar la Selección argentina dejó enseñanzas, sorprendió y hubo algunos descubrimientos casi metafísicos. Entraron 11 a la cancha, había un equipo de 26 y también un jugador 27 que fue parte sin estar en el plantel, sin tener posibilidades de jugar al fútbol de manera tradicional. Sergio "Kun" Agüero fue el elemento disruptivo. Más allá de su rol de figura pública, en el legendario jugador surgido en Independiente hay encarnada una energía que pueden sentir los que aman algo.

Mi papá se llamaba Silvano. Siempre agradecimos con mi hermano que no se siguiera la tradición de emular los nombres paternos, porque en los ’80 un nombre raro podía ser motivo de burla. No heredé su nombre, no heredé su inteligencia y tuvimos una relación tirante que sería motivo de un bacanal para los analistas. Silvano, Cacho, era nacido y criado en Avellaneda. Sin hacerlo explícito, ejecutó esa manipulación intangible, indeleble y hermosa que es trasmitirle a alguien el amor por un club.

Me tocó en suerte que sea Independiente, equipo al que cuando era niño le atribuí potestades divinas. En unas vacaciones en las que viajamos a Necochea yo tenía la cara deformada por las ampollas culpa del sol. El Rojo entrenaba allí, hacía la pretemporada. Nos paramos al costado de la calle para ver pasar al trote al plantel. Ricardo Enrique Bochini me miró, sonrió y me saludó, un gesto que me dejó estupefacto. El milagro total ocurriría más tarde, cuando en una farmacia entró Claudio Marangoni, saludó a mi padre y me tocó la cabeza mientras me hablaba y sonreía. Al día siguiente las ampollas estaban allí, mi cara rara también, pero sentí que nada me incomodaba, que nada me importaba. Ni siquiera el gesto de asquito de algunos niños. Había sido ungido por la mirada del Bocha y el gesto de Marangoni, mis ídolos a los que no les importó mi condición de niño monstruo, colorado, con la cara agrietada y que no hablaba ni para gritar por el dolor. Milagros del fútbol y amor eterno garantizado.

Pasaron los años de mayor fanatismo. Los momentos futboleros compartidos entre un padre y un hijo son difíciles de explicar. Como ocurrió con el festejo del Mundial, donde hubo abrazos sin pudores, rencores ni preguntas. El bien superior es esa alegría compartida.

Vivimos la alegría del 86, el Mundial del 90, el campeonato de Independiente en 1994. Para darse una idea de lo irracional. Con Silvano gritamos más fuerte el gol que le hizo Sebastián Pascual Rambert a Platense en ese campeonato, que el de Burruchaga a Alemania en 1986. Son momentos. Con él tampoco vimos esa final de ese mundial en realidad. Por temor a un infarto, elegimos ir a pescar y escucharlo por radio. Pesca y puchos para amortiguar la ansiedad. Nadie puede juzgar los rituales del otro. Luego de los gloriosos 80, la soledad tapada solo con algunos esporádicos reencuentros. Aún espero recuperar los goles de Independiente Campeón que estaban atrapados en una reproductora VHS que quedó en una casa de empeño por la malaria familiar.

La decadencia del fútbol argentino hizo que buscáramos pequeños hitos, detalles para poder entusiasmarnos. Independiente tenía tantos problemas que cambió de técnico, vino Ruggeri y más de medio equipo decidió no jugar. Convocaron a los niños jugadores y allí surgió un pibe de 15 años que, décadas después, se convertiría en el primer campeón del mundo sin ser parte de un plantel.

Sergio Leonel Agüero, Kun. Un dibujo poco conocido le dio el apodo y su trote a lo Romario una impronta de jugador distinto. Kun nos devolvió las ganas de ver un partido de fútbol. Pero mucho más que eso: Silvano y yo volvimos a compartir algo sin reproches, sin lamentos y acusaciones cruzadas, sin las tensiones de un padre ausente y un hijo irrespetuoso. Como ocurre en otras ocasiones, el fútbol, en este caso un jugador, ponía pausa por algunos momentos a las frustraciones para disfrutar.

La energía era distinta. Seguramente valdría millones en el futuro (tantos como para construir una cancha nueva), pero Kun corría por otra cosa. Adentro de la cancha, un diablo. Afuera, un niño tierno. Cada vez que hablaba me ponía muy nervioso porque le costaba hilar frases por la vergüenza. Pero siempre sonreía; Kun era un niño alegre, que contagiaba esa energía. Él nos devolvió las ganas de ver fútbol cada domingo. En el Rojo, con llantos y gambetas incluidas. Como esas lágrimas en pleno partido cuando lo dejaron afuera de su despedida contra Boca. O el tango que bailó contra Racing en aquella tarde gloriosa. En el Atlético luego y mirando la Premier League inglesa con una conexión pésima de internet. Solo con Messi había pasado eso de gritar como propio un gol de equipo ajeno. Con Agüero en el Manchester era aún más agudo. El minuto 93:20 del partido contra el Queens Park Rangers estaba frente a la computadora con una página pirata para poder ver el momento épico: gol y campeonato gracias al coraje de potrero del Kun. Gritos de loco.

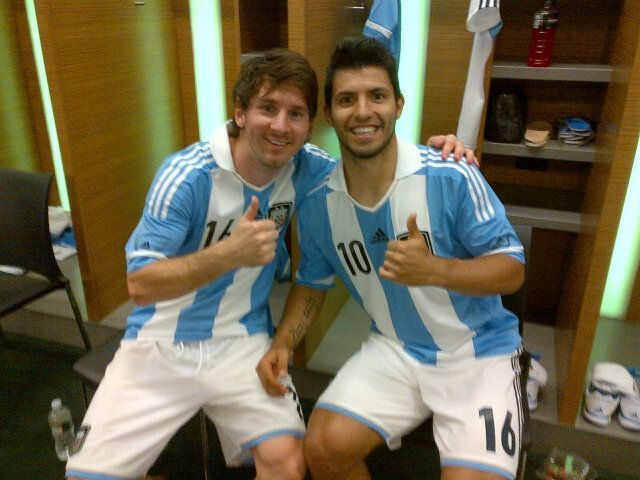

En la Selección le tocó, curiosamente, siempre acompañar. Nunca perdió la sonrisa, tampoco el talento. Su irresponsabilidad mayúscula hizo que subestimara a quien era el jugador del futuro. ¿Quién es Messi? Preguntaba ingenuamente. Sería su compañero de habitación, su capitán y la persona con la que construiría una de las relaciones más genuinas de la historia del fútbol. Dos estrellas, una mejor que la otra, sin celos, reproches ni problemas.

El corazón suspendió la carrera deportiva del Kun. Inesperado, afuera de las listas, lejos de las concentraciones y sobre todo de la cancha, donde nos hacía felices. El mundial era inaccesible, pero no tanto. La cara de Agüero cuando entró el último penal frente a Francia lo dice todo: una explosión de alegría, la misma que comenzó a contagiar cuando debutó con 15 años, que hizo reencontrarme con mi padre. Fue el jugador 27 aquel 18 de diciembre que nunca olvidaremos.