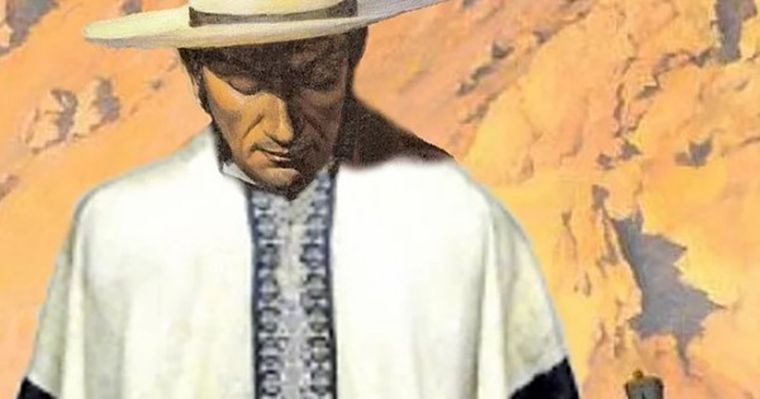

San Martín y las audiencias públicas: el parlamento de la consulta

Un recuerdo histórico donde el parlamento y las deliberaciones fueron el eje de un acto sustancial para la gesta libertadora.

Lo reiterado: la historia es un ejercicio que se efectúa desde el presente. Vale entonces, en el corriente mes sanmartiniano de agosto, y en directa coincidencia paralela con la trascendente audiencia pública que se está desarrollando en Uspallata (“PSJ Cobre Mendocino”), con motivo de la posible instalación de la minera San Jorge en el valle cordillerano, forzar un recuerdo histórico donde el parlamento y las deliberaciones fueron el eje de un acto sustancial para la gesta libertadora llevada adelante por San Martín desde Mendoza.

Repasando: no hay vuelta atrás

San Martín ya había conseguido después de mucho “empujar”, la anhelada Declaración de la Independencia en Tucumán (julio de 1816) y con ella, el sustento político básico para pasar Los Andes y combatir contra los españoles en carácter de un estado independiente.

Te Podría Interesar

El plan estaba definido. El paso andino se haría en ese verano de 1817, a través de varias columnas que comprenderían un extenso frente de avance que iría desde el norte de La Rioja hasta el sur mendocino.

Sortear la montaña, elegir estratégicamente los pasos cordilleranos y aprovechar al máximo los recursos brindados por la naturaleza, serían la clave para conseguir el éxito de la expedición. El estratégico centro y sur mendocino requerían una atención especial. Había que renovar la alianza con los originarios pueblos pehuenches y sus caciques, expertos conocedores de los secretos de los pasos cordilleranos y de todos los vericuetos que esos cerros y montañas presentaban. Y así allí fue San Martín.

Ni un pelo de zonzos: Pehuenches y San Martín

Lejísimo estamos de ese incrédulo cuento infantil, en donde se decía que estas lides se arreglaban con espejitos de colores. Ni ayer, ni nunca. En este caso había que negociar con duchos expertos, como eran el “lonko” (cacique) Neycuñan (Ñacuñan,” el aguilucho blanco”) y varios otros caciques y capitanejos más, que también se veían inmiscuidos en su propia “interna” ya que no todas las tribus concurrieron a la reunión.

Especialistas en el arte de la crianza de caballos acostumbrados a trepar cerros. Baqueanos que conocían los secretos de los valles y montañas. Poseedores de víveres y ganado cerca del conflicto. Avezados sabedores del territorio; desde dónde había agua para el aprovisionamiento diario, hasta dónde el paso montañoso era peligroso con senderos de solo 50 cm. de espesor.

Pero también, sabedores en el arte de la guerra y de la negociación, instancias que los convirtió en dueños de esas tierras por siglos. Nada pasaba en el cerro sin que lo supieran los indios, por algo San Martín se avino a llegar hasta sus dominios y les dijo: “vengo a su país, pido permiso para atravesar por su territorio”.

El arte de la negociación

He aquí otro mérito de San Martín. Cuando llegó a Mendoza en 1814, lo primero que hizo fue pedir un “mapa de situación” de la región. Rápidamente se dio cuenta de la importancia, e injerencia, que tenían los grupos étnicos en Cuyo, y sobre todo en el sur de Mendoza.

Pero también San Martín percibió como nadie, la dinámica geopolítica de las fronteras y la posición estratégica de los pueblos nativos en el sur, además de la constante interactuación entre las comunidades y las relaciones diplomáticas entre indios y criollos.

Requirió además todos los detalles sobre los asentamientos y tolderías indígenas: ubicación geográfica, posición cercana a arroyos o valles, enclaves estratégicos, modos de subsistencia, nombres de los caciques, rangos, parentescos y herencias, vinculaciones y alianzas entre ellos, enfrentamientos, cantidad de pobladores en cada aldea india, relaciones comerciales, usos, costumbres, rituales, celebraciones. Nada absolutamente escapaba a un inventario de San Martín. Y fue el mismo San Martín quien descubrió, en su rastreo de información, uno de los primeros antecedentes oficiales de acercamiento entre los caciques indios pehuenches y los “blancos”. Había sido el 20 de abril de 1781, en el Fuerte de San Carlos, y la delegación mendocina fue conducida por José Francisco de Amigorena para reunirse con las cortes de los caciques Pichintur y Llongopán, según quedó asentado en las actas del cabildo. “Estas consultas se fueron sucediendo periódicamente, en distintos parajes, como se hizo después en Malargüe, en el paraje que se llama Los Parlamentos, pues éstas tenían por finalidad mantener la paz y la amistad entre las tribus y autoridades de Mendoza” (Juan Isidro Maza: “Toponimia, Tradiciones y Leyendas Mendocinas”. 1979).

Y fue tal la importancia que San Martín le diera a esto, que recién cumplido un mes de haber asumido el gobierno cuyano, envió una delegación conducida por el teniente coronel, José Susso, comandante del Fuerte de San Carlos, para tener un primer contacto con los hombres de Ñacuñan en los toldos de “Malalhue” (Malargüe - 23 de octubre de 1814).

En ese contexto partió San Martín al parlamento de San Carlos. Sabiendo además de la imperiosa necesidad de sumar voluntades y guerreros para la gesta emancipadora. Dos inquietudes lo obsesionaban: la guerra contra los españoles y cómo atravesar esa cordillera. En ambas situaciones el pueblo indio pehuenche tendría mucho para aportar. Por eso resulta tan importante, en la histórica gesta, esa audiencia con los Pehuenches, que muy lejos estaba de ser simplificada como suele hacerse a una mera acción de la guerra de “zapa” o exclusivamente en una composición sobre el astuto juego militar sanmartiniano, porque en el fondo sería una forma de minimizar al estadista (San Martín) y subestimar (paralelamente) la capacidad de desarrollo, acción y gestión de esas tribus durante siglos.

"El cura conversador"

Otro hecho preliminar por destacar fue la tarea que le cupo al fray Inalicán como “conversador” (como se denominaba a los traductores). El fraile con raíces indias había sido formado en un colegio de curas en Chile (su padre haría sido amigo del padre de Bernardo O´Higgins) e hizo las veces del traductor oficial. Era imprescindibles su tarea porque indefectiblemente “los conversadores” debían ser aceptados por ambos bandos para formar parte de los oficios y ceremonias parlamentarias.

Inalicán siguiendo la orden de sus superiores consiguió además que los pehuenches recapturarán al coronel español Agustín Huici, quien se había fugado de su prisión en Río Cuarto (Córdoba) tras haber sido apresado por Díaz Vélez en el combate de Las Piedras (1812) y se marchaba a Chile con valiosa información estratégica y militar para comunicársela a los realistas. San Martín en su intervención parlamentaria siempre reconoció este hecho, brindándoles una recompensa a los pehuenches, como agradecimiento, de trecientas yeguas, arrobas de tabaco y papel.

"La Consulta"

“He creído del mayor interés tener un parlamento general con los indios pehuenches, con doble objeto, primero, el que si se verifica la expedición a Chile, me permitan el paso por sus tierras; y segundo, el que auxilien al ejército con ganados, caballadas y demás que esté a sus alcances, a los precios o cambios que se estipularán: al efecto se hallan reunidos en el Fuerte de San Carlos el Gobernador Necuñan y demás caciques, por lo que me veo en la necesidad de ponerme hoy en marcha para aquel destino”. Textual de una carta de San Martín a Pueyrredón, Director Supremo (16 de setiembre de 1816).

Lo concreto fue que el parlamento (“tavun” – consulta) se producirá en setiembre de 1816 y durará varios días. Destaquemos que los parlamentos seguían un celoso protocolo y ritual (recibimiento, regalos, lugares de asiento de cada uno en la plaza de reunión, disposición de los testigos y las guardias en sus caballos alrededor del encuentro, establecimiento de las jerarquías, actos de demostración como destrezas o habilidades, propósitos y promesas) y que quedaban asentados y registrados doblemente en forma oral (compromiso y promesa mediante) según el insoslayable rito indio y en forma escrita según el acto administrativo criollo.

"Encontramos en la nómina de participantes un total de catorce Caciques y siete Capitanejos. Caciques: Neycuñam, Millatrin, Carripil, Lignancu, Paillayan, Calbical, Cathituen, Mañqueliu, Huirriñancu, Neyulem, Antiñan, Lincoñam, Caniuman, Llamiñamcu. Capitanejos: Lemunila, Antical, Lebianty, Reyñamcu, Huemical, Llamcan y Millatur. También figura Inalicán en la nómina de Capitanejos. Como se puede apreciar, aquí están ausentes caciques de relevancia política para la época como Millaguin, Pañichiñe, Pichicolemilla o la familia Goyco. Su ausencia nos estaría sugiriendo que en este parlamento con los patriotas solamente participaron los Caciques y Capitanejos de la parcialidad que respondía directamente a Neycuñan" (Martín Vilariño - extraído de Archivo General de la Provincia de Mendoza. Carpeta 234, Doc.80).

“El día señalado para el parlamento a las ocho de la mañana empezaron a entrar cada cacique por separado con sus hombres de guerra, y las mujeres y niños a retaguardia. Los primeros con el pelo suelto, desnudos de medio cuerpo para arriba y pintados hombres y caballos de diferentes colores; es decir, en el estado en que se ponen para pelear con sus enemigos. Cada cacique y sus tropas debían ser precedidos (y esta es una prerrogativa que no perdonan jamás porque creen que es un honor que debe hacérseles) por una partida de caballería de cristianos, tirando tiros en su obsequio. Al llegar a la explanada, las mujeres y niños se separan a un lado, y empiezan a escaramucear al gran galope y otros a hacer bailar sus caballos de un modo sorprendente. El fuerte tiraba cada seis minutos un tiro de Cañón, lo que celebraban golpeándose la boca, y dando espantosos gritos; un cuarto de hora duraba esta especie de torneo, y retirándose donde se hallaban sus mujeres, se mantenían formados, volviéndose a comenzar la misma maniobra que la anterior por otra nueva tribu”. (Crónicas de Willian Miller publicadas en Londres - 1828).

Un plan y la concreción del objetivo

Lo cierto es que el parlamento sirvió para refrescar las relaciones entre patriotas y pehuenches, restableciendo un ámbito de consenso y cooperación.

En el encuentro San Martín se presentó como paisano, oriundo de las tierras de los guaraníes y mostrando respeto por los pueblos indios. Generó un marco de confianza imprescindible para la concreción de los objetivos. Habló de la libertad que todos merecían y debían conquistar. Y debió ser lógico que ambas partes sintieran al principio una prejuiciosa desconfianza y como siempre pasa en este tipo de relaciones y reuniones, no todos dirán todo lo piensan e imaginan. Pero lo concreto es que San Martín pudo desarrollar su plan, base sustancial para el desarrollo político que anhelaba.

Por El Portillo (Tunuyán) y El Planchón (Malargüe) pasarían escuadras de pocos soldados con la autorización de los pehuenches, sumando guerreros y caballos provenientes del “país indio”; logrando a la par, extender estratégicamente la defensa de los españoles a lo largo de mil kilómetros, lo cual permitió desconcentrar y dividir las fuerzas realistas, desarticulando el eje central español por donde pasaría el grueso del ejército libertador.

Conclusión

“El parlamento” de San Martín y los Pehuuenches: ni aquella versión ingenua; ni la versión que consolida la viveza criolla. Hubo respeto en pos de intereses comunes. En el medio afloró la visión, la misión y el propósito de un estadista de verdad: San Martín, que lidió con hombres tan pragmáticos como él. De ahí el respeto mutuo y la cooperación para que en poco tiempo se logrará la libertad de medio continente.