Una zambullida en esa oscuridad fascinante

Por Martina Funes / [email protected]

El deslumbramiento por descubrir, conocer, sumergirme en las historias, aventuras y desventuras de diferentes personajes y sus universos maravillosos me acompaña desde la niñez. Los relatos forman parte de una dimensión importantísima en mi vida: son, desde muy chica, un lugar y un espacio donde paso mucho tiempo; un mundo alternativo a la realidad que me rodea. Cuenta mi padre que cuando yo apenas sabía hablar repetía incesantemente: -leeme, leeme, leeme, para escuchar un cuento.

A los seis años la señorita Mirta, mi maestra de primer grado en la escuela Primaria, me hizo uno de los regalos más importantes que he recibido: me enseñó a leer y a escribir. Eso lo cambió todo. La lectura me posibilitó el ingreso irrestricto a un universo narrativo que me hechizaba desde mucho antes y me dio independencia. Ya no tenía que pedir auxilio para conocer las hazañas de Josephine March y las Mujercitas de Louisa May Alcott; las penurias de Anne de Avonlea, o las aventuras de Sandokan y los piratas de Salgari. Desde ese momento y para siempre fui una lectora voraz y una consumidora de relatos e historias en cualquier formato.

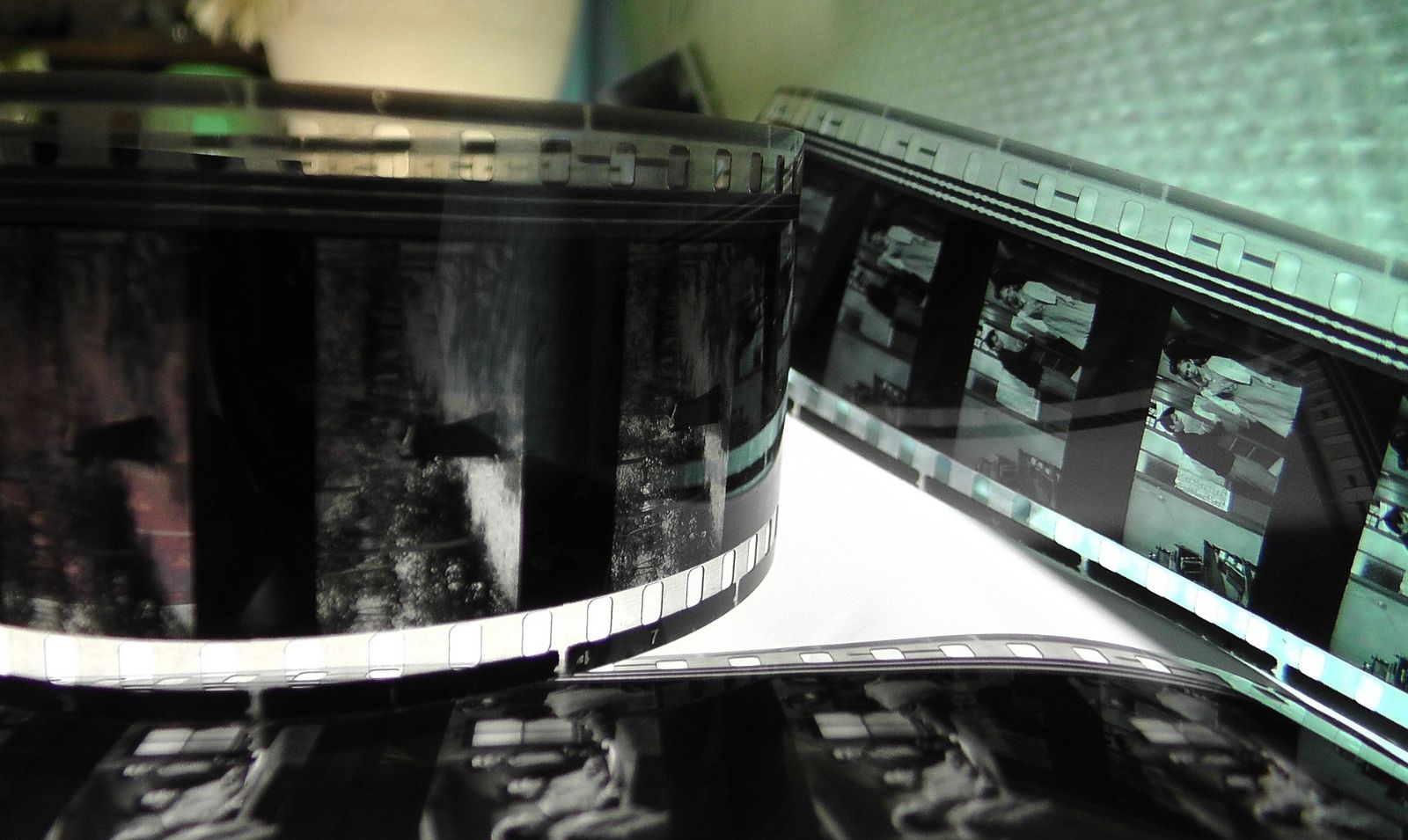

Otro universo que me sedujo desde antes de tener memoria fueron las películas y, sobre todo, el modo en que esa oscuridad total del cine me invitaba a sumergirme en esos mundos exóticos, inalcanzables y desconocidos. Supongo que mi primer film fue algún largometraje animado y recuerdo claramente mi emoción cuando se apagaban las luces y después de las colillas aparecía la presentación de alguno de los grandes estudios responsables de ese complejo entramado de la narración audiovisual. Todavía hoy el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer o los fuegos artificiales y el polvo mágico de Campanita sobre el castillo de Disney, anticipan el placer y la fascinación que me provocará la historia que estoy a punto de conocer.

Supongo que ese amor por las películas me lo transmitió una de mis abuelas; del mismo modo que me legó sus rulos, la forma de sus ojos y la confianza en las personas. Era una cinéfila desmesurada: podía pasar toda la tarde en el cine viendo una y otra vez los dos mismos films que se proyectaban en loop hasta el trasnoche y los disfrutaba como si cada vez fuese la primera. Pero además, no dudaba en volver otro día durante la misma semana -antes de su reemplazo- a ver esa historia que la había cautivado.

No sé si esa inmersión total en la historia se ve favorecida por la oscuridad, el silencio o el hecho de que en esas salas de proyección no haya interrupciones; pero sé que la pantalla gigante me transporta a un estado de hipnotismo absoluto y facilita la identificación con los personajes. También sé que genera en mí una adoración total por guionistas y directores: esa gente que con su capacidad creativa logra involucrarme en un relato y no me deja salir de ahí ni pensar en otra cosa hasta que se prenden las luces.

No recuerdo exactamente cómo lo logramos, pero cerca de los ocho años, una de mis primas y yo, nos las arreglamos para conseguir un permiso que nos habilitó a pasar toda la tarde en alguno de los cines de la calle Lavalle. Sospecho que su determinación fue la clave para convencer a nuestros padres, o tal vez sus angelicales ojos celestes y el hecho de que, aunque es bajita de estatura, siempre fue muy seria. Lo cierto es que hubo muchos sábados en los que lo único que importaba era que íbamos al cine y que había una historia por conocer que se nos iba a revelar y eso significaba una sola cosa: emoción. Muy rara vez sabíamos qué veríamos; no importaba eso, tampoco el horario de llegada. El doble programa continuado nos permitía entrar a cualquier hora y quedarnos hasta que viéramos enteras las dos películas – y como un homenaje a mi abuela, si nos gustaban mucho las volvíamos a ver- hasta que aparecía alguna de las madres y, tirando de nuestros característicos rulos, nos arrancaba de las butacas porque se había hecho de noche.

Llevábamos los billetes necesarios para comprar además un bombón helado -aún no entiendo por qué no tenían palito-, o tal vez ese maní con chocolate que venía en cajita, y casi siempre confites o caramelos sugus. Elegíamos esos manjares de la bandeja que un vendedor llevaba colgada del cuello en el intervalo entre película y película. Éran los tiempos en los que muy a menudo Bud Spencer y Terence Hill repartían puñetazos por toda la pantalla para zafar de algún lío.

Más adelante, durante la adolescencia, con el gran invento de las videocasseteras el cine se trasladó también a las casas y la excursión por los pasillos de un videoclub para elegir una o varias películas para el fin de semana era una explosión de felicidad. Helados y VHS eran un combo irresistible cuando las chicas no habíamos recibido esa obligatoria llamada telefónica de invitación para salir a bailar.

Tan importante era el cine para mí que uno de los muchachos que más me han gustado me enamoró con un gran despliegue de sus conocimientos fílmicos. Me deslumbraron sus lecturas sobre teorías semióticas, todo lo que sabía sobre el lenguaje cinematográfico y cómo interpretaba determinadas decisiones estéticas de los directores del momento. Me enseñó a qué cosas había que prestarles atención en la narración y cómo hacer un buen análisis de lo que acababa de ver. Me contó, con lujo de detalles, todo lo que sabía sobre la Historia del Séptimo Arte desde que era mudo y en blanco y negro, y se ganó mi eterna admiración.

Las posibilidades de consumo infinito que nos proporcionan las plataformas de streaming en la actualidad parecían ciencia ficción cuando estudiaba cine o teoría de la comunicación en la Facultad. Creo recordar que algún autor aventuraba la existencia de dispositivos que permitirían elegir y programar qué queríamos ver, posibilitarían evitar las publicidades y recorrer la programación de cientos de canales para conseguir esa película que se nos escapó y que queríamos ver. El téorico adelantaba en un paper un futuro lejano, -que para mí estaba 200 años para adelante- que no tardó ni 20 años en llegar.

Sin embargo, a pesar de las clarísimas ventajas y comodidades que ofrecen Netflix, Amazon y la gran variedad de reservorios on line de películas y series, que nos acercan las historias al sillón de la casa; abandonamos ese estado semi somnoliento y de ensueño que se produce en el cine, donde lo que más importa es cómo se resolverá ese problema que tienen los protagonistas.

La seducción, el hechizo y el estremecimiento que una buena historia provoca en el público es una sensación que no cambio por ninguna otra. Como tampoco el desamparo que sufrimos los amantes de los grandes relatos cuando la narración llega a su fin y tenemos que separarnos de personajes que nos conmueven. Cuando necesito pensar un futuro feliz me imagino siempre zambullida y atrapada entre aventuras, hazañas, gestas épicas o idilios románticos.