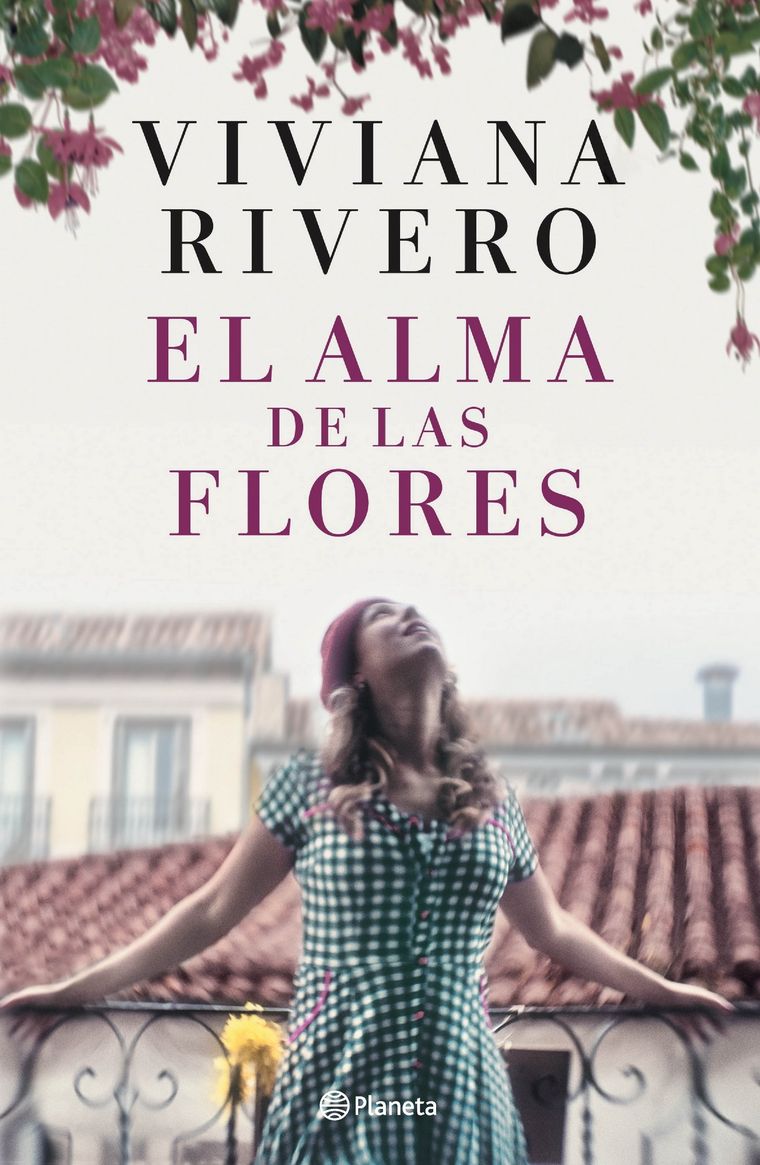

El alma de las flores, de Viviana Rivero

Fragmento

Capítulo 1

LA CUESTA DE MOYANO

La cuesta de Moyano es la zona donde se encuentran las casetas de

venta de libros de segunda mano, ubicadas en la calle de Claudio de Moyano de Madrid.

1º de enero de 2014

Rafael Becerra

¡Carajo! ¿Quién dijo que los hombres no lloran? Tengo treinta y seis años y aquí estoy, secándome las lágrimas con las manos mientras me muerdo el labio con tanta fuerza que me lastimo hasta sangrar. Agradezco que en el asiento contiguo del avión no haya nadie porque estoy llorando sin consuelo. Me caen lágrimas pero lo que realmente quiero es llorar a gritos, sollozar como un niño, sacarme el cinturón, tirarme al suelo y que de mi boca salga un gemido largo, un aullido lastimero que me ayude a expulsar la angustia que siento.

El avión se eleva. Por la ventanilla veo los edificios de Buenos Aires, que se vuelven cada vez más pequeños, y me duele. La ciudad estrena año nuevo hace apenas unas horas y yo no lo viviré aquí. Me lastima marcharme y este gran dolor que me atraviesa se junta con todos los que alguna vez he tenido en mi vida. Pero el pesar más grande, el que me destroza, es saber que no veré a Facundo por un largo tiempo. Me atormenta pensar que él, a sus siete años, pueda olvidarse de mí y de la relación estrecha que tenemos, pero más me lastima que vaya a extrañarme demasiado y mi decisión lo haga sufrir. Pienso en su carita y en sus últimas palabras antes de que me fuera: «Pa, mandame fotos por el whatsapp». Mi hijo, tan normal, tan maduro y tan inocente.

Miro mi mano y en medio del llanto veo mi anillo de casamiento, esa sortija que no significa nada desde un tiempo atrás. Porque hace más de ocho meses que Juliana y yo no sólo no vivimos en la misma casa, sino que además nos tratamos como dos perfectos extraños; peor aún: como acérrimos enemigos dispuestos a darnos una estocada mortal por mensajes de whatsapp. Recordándolo, me digo a mí mismo que este es el momento en que debo animarme a reconocer que los sueños de familia que alguna vez anidé con ella ya no serán posibles. Entonces, lentamente, tal como si mi mano fuera de cristal y temiera que fuera a romperse, me quito la sortija y la guardo en el bolsillo; dejo mi mano allí y la toco. ¡Por Dios, cómo duele! ¡Qué dolor tan grande! Vuelvo la vista hacia la ventanilla y no paro de llorar; siento que caigo a un precipicio, voy en caída libre y el vértigo me llena la boca del estómago. Mis sueños más sublimes han muerto, y yo he hecho algo terrible: los he sobrevivido.

—Señor, ¿se siente usted bien?

Una suave voz de mujer me habla muy cerca y me vuelve a la realidad. Es la azafata. Trato de recomponerme.

—Sí, sí, gracias. Por favor, un vaso de agua, ¿puede ser? —respondo rápido. Tengo vergüenza pero el vértigo de mis emociones me supera. Quiero mi agua; tal vez, logre sosegarme.

—Tranquilo, se lo traigo en un minuto.

El contacto con otro ser humano me calma y poco a poco recobro la cordura. El vaso de agua logra su cometido y la paz, al fin, regresa.

Mientras tomo el segundo sorbo pienso que allá abajo, en ese continente del que me alejo, permanecen Juliana, Facundo, mi padre, mis amigos de toda la vida, y también mis viejos sueños. Me voy en busca de nuevos, porque aquí ya no me queda ninguno. No los encuentro, se han esfumado y yo me marcho a perseguirlos a diez mil kilómetros. ¿Acaso soy un cobarde que huye? ¿O soy un valiente que busca seguir vivo? No lo sé, no tengo la respuesta. En los últimos tiempos he descubierto que los absolutos en la vida de los hombres son escasos, casi todo tiene dos caras.

He vendido mi Toyota y le he dejado el dinero a Juliana; eso significa que tengo cubierta la cuota alimentaria de Facundo por un año. Pero ¿aguantaré ese tiempo fuera del país y lejos de los míos?

¿Qué voy a hacer en España? ¿En qué trabajaré? En Buenos Aires era profesor de música en colegios secundarios, daba clases particulares de guitarra y piano, y durante un tiempo toqué la viola en la orquesta del Teatro Colón. A esto se le suma mi más reciente experiencia adquirida como dueño de un restorancito en el que invertimos todos los ahorros que teníamos con Juliana y que no funcionó. Ese restaurante de Palermo cuyo fracaso se llevó también mi matrimonio —que ya venía maltrecho— hizo que tuviéramos que sacar a Facundo del colegio privado para que asista a uno público. Ese negocio que nos trajo tantos malestares, paradójicamente, se llamaba La Alegría. Ese lugar que sólo a Juliana podría habérsele ocurrido que un músico bohemio como yo podría manejarlo con éxito. Ese emprendimiento que me obligaba a hacer trabajar a los mozos hasta la esclavitud, a hacer pasar por recién hechas carnes recalentadas y a pensar en números todos los días hasta las cuatro de la mañana, sobre todo los viernes, sábados y domingos, las noches con mayor movimiento. Ya en el segundo mes, odié La Alegría. Al principio le había puesto entusiasmo, pero al cabo de un tiempo supe que yo no funcionaría como dueño. Mil veces prefiero lidiar con el director del colegio, con preparar clases, con mis alumnos adolescentes, antes que con un negocio, porque hablar de música, tocar mi guitarra y mi piano me apasiona.

Trato de imaginar qué me deparará en España y me pregunto si alguien valorará allá mis capacidades, si servirán para algo. Sé que traigo poco dinero y tendré que aceptar cualquier empleo. De todas maneras, estoy tranquilo, sólo tengo una meta: encontrar las respuestas interiores que mi corazón de hombre busca. Me pregunto si sentiré algo especial por esa tierra que era la de mi abuela María, a quien tanto quise y de quien he heredado el color azul de mis ojos. No lo sé. Ella nunca hablaba mucho de sus años vividos en Madrid. La yaya María, pienso, y una sonrisa se me instala en la boca.

La noche en el avión se me hace larga. Me entretengo con películas y un libro de Dan Brown. Me vigila la mirada atenta de la azafata que me trajo el vaso de agua. Evidentemente, se ha quedado preocupada por mi ataque de llanto y cada vez que pasa junto a mí me sonríe con benevolencia. De madrugada, al fin, concilio el sueño con una única certeza: Madrid y su crudo invierno me esperan.

Dos semanas después

Es lunes y el invierno de Madrid resulta más duro de lo que imaginé. Camino por la Gran Vía y siento que mis zapatos no alcanzan para aislarme del frío de las veredas. Necesitaré comprarme un calzado con suela de goma y un abrigo térmico. Me arrepiento de no haber traído la campera para la nieve que tenía en casa, la que usaba para esquiar con Juliana en los días felices. ¿Por qué será que en verano parece imposible que exista el invierno con sus fríos extremos? Igual que, cuando el calor agobia, resulta imposible elegir ropa lo suficientemente abrigada para viajar a un sitio con bajas temperaturas. Y, triste congruencia: cuando se viven tiempos felices, nadie atina a precaverse para sortear los tiempos tristes. Sumergidos en una felicidad que se asume eterna, preferimos confiar en que nunca sufriremos. Pero no hay ser humano que se salve de atravesar malas temporadas. Lo he aprendido con los años. Me meto las manos en los bolsillos, estoy helado, y yo, que nunca he usado guantes, hoy añoro tener un par.

Me apresuro. Son las ocho de la noche y hace rato que oscureció. Regreso de ver un trabajo en un bar y ahora voy a otro; necesitan camareros. Madrid, como siempre, arde de turistas.

Hace dos semanas que me he instalado en un departamentito sobre la avenida de la Albufera, en Vallecas. El lugar —sencillo en extremo— tiene un dormitorio, un pequeño ambiente que hace de living en el que sólo entra un sofá de color bordó, una cocina donde, además de la heladera y el anafe, hay una mesa, dos sillas y una batería de ollas de un gracioso color fucsia que desentona con mi vida de hombre solo. La edificación está arriba de La Media Verónica, un bar al cual he empezado a querer; sobre todo porque ofrece un buen wifi al que, viviendo en el primer piso, siempre puedo conectarme para saber de mis seres queridos. Y claro —debo reconocerlo—, porque Pepe, su dueño, un español de setenta y dos años, muy delgado, con abundante pelo pero completamente blanco, prepara el mejor café del mundo. Tanto lo creo así que lo prefiero al que me servían en el bar de Buenos Aires que frecuentaba, lo cual constituye un milagro. La semana pasada, mientras desayunaba en La Media Verónica, he conseguido mi primer alumno de guitarra, Santiago Romero, un venezolano de veinticinco años que desea aprender a tocar canciones.

Desde la ventanita de mi departamento ubicado en el primer piso veo el paso incansable de la gente que camina por la vereda; sobre todo, de latinos. La zona está poblada por ecuatorianos, peruanos, colombianos y bolivianos que, al arribar a España, realizan una escala obligada por Vallecas, aunque muchos permanecen aquí para siempre. A los argentinos se nos distingue sólo por nuestra forma de hablar porque la inmigración europea que recibió el país nos permite camuflarnos bajo un rasgo exterior parecido al español o al italiano.

A través del vidrio veo que en línea recta, justo enfrente, tengo una sucursal del Banco Pichincha y cada vez que leo el cartel amarillo no puedo evitar reírme y preguntarme a quién se le pudo ocurrir ponerle ese nombre porque para mí, que soy argentino, la palabra significa algo de poco valor. Sólo sé que se trata de una oficina de un banco de Ecuador. Me lo ha dicho mi alumno venezolano, Santiago, quien, además, ya me instruyó sobre varias cosas útiles. Porque mientras yo le enseño guitarra tres días a la semana, él me da lecciones acerca de cómo sobrevivir en Madrid. Me ha instruido sobre cómo debo tomar el metro y también la Renfe; me ha explicado que no debo colarme porque corro el riesgo de que en un cruce de líneas me atrapen los interventores y me pongan una multa abultada. Me repite hasta el cansancio que me cuide de las rumanas, las mejores carteristas del mundo. «Una frenada en el metro y te roban la billetera sin que siquiera llegues a respirar», me advirtió. También me ha dado lecciones culinarias y de economía: que el pan del chino de la otra calle es el mejor porque siempre está recién hecho, que los kebabs son la opción más rica y barata si se trata de comida rápida. También hizo hincapié en que, si estoy ilegal en España porque me he excedido de los tres meses permitidos a los turistas, jamás debo caminar por la noche en las estaciones latinas un sábado porque suelen pedirles documentación a los sospechosos de ser inmigrantes. Con cierta perspicacia, Santiago ha llegado a la conclusión de que por mi color claro de ojos, pelo y piel no me los pedirán. «Pasas por un sajón», me dice mientras se ríe porque evidentemente estoy muy lejos de serlo. De todas maneras, de ese asunto me preocuparé en un par de meses, cuando acabe mi visa de turista. Cuento con una pequeña ventaja, pues la policía exige los papeles, sobre todo, a los de rasgos andinos.

Empiezo a sufrir mi condición de inmigrante, de ser un extranjero en esta tierra que, en parte, me pertenece porque es el país de la yaya María. Desde que llegué, no hay un día en que no piense en ella. Me la imagino joven, viviendo en esta ciudad. Me había propuesto pasar por la calle donde estaba construida la casa donde vivió con su padre, pero como fue demolida y allí construyeron un edificio, no me entusiasma. En cambio, tengo presente una frase que me repitió varias veces durante sus últimos años de vida: «Si alguna vez vas a España, debes ir a conocer la jamonera La Bellota. Allí se encuentra parte de la historia de nuestra familia». Ella, que nunca había querido explayarse sobre aspectos de su pasado y se mostraba esquiva para evocarlos, al percatarse de que su tiempo en este mundo se acababa, nos daba pistas para que pudiésemos desenterrar esa parte de su existencia mantenida en silencio. Durante años, cuando solía preguntarle sobre España, me respondía: «Anda, niño, deja de revolver tristezas, que lo que pasó, pasó, y aquí estamos dándole guerra a la vida». Sé que su cerrazón tenía que ver con la guerra civil. Aquella herida le impidió aceptar el pasaje que en un par de oportunidades quiso pagarle mi viejo, su hijo, cuando se le había ocurrido llevarla a Europa. Viaje en el que, finalmente, mis padres conocieron siete países en veinte días y al llegar a Madrid, tal vez, contagiado por la misma negación de mi abuela, mi viejo apenas si mencionó que estuvieron en la puerta de la dichosa jamonera. Como al pasar comentó que, como era domingo, estaba cerrada, y nunca más volvimos a tocar el tema. A la casa paterna de la abuela María, aunque quisiera, no podría haber ido, ya que por esos días acababan de construir un edificio.

Recuerdo aquellos momentos y prometo: «Yayita, yo visitaré la jamonera; sí, entraré en ese lugar y trataré de encontrar la pieza del puzle que falta en la historia de tu vida». Yo fui su nieto preferido, innegable predilección por el parecido con mi padre. «Eres igualito», decía y me cobijaba en un abrazo. Perseguir la historia de su juventud es lo menos que puedo hacer por la memoria de aquella mujer que tanto me ha querido y tanto nos acompañó cuando mi madre murió. Me lleno de añoranzas mientras desciendo los escalones de la boca del metro de Callao y la agradable tibieza del subsuelo me va atrapando a medida que avanzo.

La placentera sensación destierra por completo al frío, a mis recuerdos y me empuja a decidir que hoy no iré al restaurante de la calle de Diego de León que —me avisaron— busca encargado, sino que regresaré a Vallecas. Necesito tomar algo caliente, conectarme al wifi, saber que las personas que amo se encuentran bien, necesito que este día termine de una buena vez. Estoy cansado, triste. Porque hoy… hoy extraño demasiado.

* * *

Cuando Rafael ingresó a La Media Verónica, la calefacción junto al primer sorbo de café le dieron una dulce bofetada a sus sentidos haciéndolo sentir en la gloria. Pensó que ir a ese lugar fue la mejor decisión. Se quitó el abrigo, se sentó en la barra y se templó las dos manos con el aliento. Pediría algo caliente y se conectaría a internet para tener noticias de su hijo y de su padre. La voz de Pepe lo tomó por sorpresa.

—¡Oye, argentino, que vienes helado! ¿Te pongo lo de siempre?—preguntó el dueño.

Por primera vez, Pepe lo trataba con confianza y no de forma distante. Ver seguido por su bar al inmigrante rubio aumentaba su simpatía por él. Saltaba a la vista que no era un macarra que vendía droga. No traficaba ni trapicheaba, no parecía un vago y, por lo que había escuchado, andaba tras un curro decente. Además, en los últimos días el argentino se había convertido en uno de sus mejores clientes; al menos, regulares, pues no había mañana o tarde que no tomara algo allí.

—Sí, por favor, quiero un manchado caliente en taza y un croissant —respondió Rafael contento de haber aprendido a pedir lo que quería sin enredarse con palabras equivocadas.

—Dicen que va a nevar… Nadie debería estar afuera con este frío —dijo Pepe haciéndole seña al muchachito que lo ayudaba en el bar para que le alcanzara el pedido.

Rafael se encogió de hombros y le respondió:

—No puedo hacer otra cosa. Vengo de una entrevista de trabajo. Me faltaba una más en Diego de León, pero el frío me ha convencido de regresar antes.

—¿Fue con suerte?

—Espero que sí. Quedaron en responderme.

—Me ha comentado tu alumno que cantas muy bien… Rafael lo miró sorprendido.

—Ya sabes, el venezolano… —aclaró Pepe.

Rafael sonrió, no esperaba un comentario halagüeño. El hombre continuó:

—Y también dijo que sabes tocar el piano…

—Me alegra que Santiago crea que canto bien porque soy su profesor y me paga para que le enseñe.

—Pero… y el piano, ¿lo sabes tocar, sí o no?

—Sí… —respondió Rafael.

—Pues, hombre, yo te preguntaba… —Pepe daba vueltas para terminar la frase hasta que lo largó—: Te preguntaba porque… ¡venga! ¡Que yo tengo un piano!

—Un piano…

—Sí, es una vieja historia… Pero en síntesis, macho, que un acreedor me pagó con él y nunca quise desprenderme del instrumento pensando que alguna vez podría aprender… Y aquí estás tú, sin trabajo, sabiéndolo tocar.

Rafael lo miró atónito. Jamás hubiera imaginado semejante propuesta.

—¡Vamos, hombre, que lo que quiero saber es si me darías clases!

Pero mira que no sé nada y soy duro de oído.

—¿Y dónde lo tenés?

—Pues acá, en mi casa, ¿dónde va a ser? Ven, que te lo muestro. Rafael miró su café recién servido, Pepe se percató de su mirada.

—Vale, vale, que no hay apuro, toma tu cafelito, que luego lo vemos.

Minutos después, Rafael se hallaba por primera vez en una casa española y no la encontraba tan diferente a la de su padre; el apartamento en planta baja incluso tenía un pequeño patio. Observó el viejo instrumento, las manos duras del hombre y pensó que no sería tarea fácil enseñarle. «El trabajo que estoy buscando, al fin y al cabo, viene a mí», se dijo al reconocer que Pepe —viudo y sin hijos— comenzaba a caerle bien. Sus padres habían venido de Andalucía y se instalaron en Madrid para iniciar el bar cuando él era sólo un niño. Además, el viejo y él tenían algo importante en común: amaban la música. Las palabras del sencillo hombre así se lo transmitían; su entusiasmo, también.

* * *

A la mañana siguiente, Rafael se levantó, desayunó, cargó su guitarra y salió del departamento hacia la casa de Santiago, donde, además, luego le enseñaría a uno de sus amigos. Este acuerdo excepcional le permitiría presentarse al mediodía en el restaurante de la calle de Diego de León.

En el living de Santiago, las horas transcurrieron en forma agradable. Animado por la actividad, Rafael se despidió de los dos muchachos y, al pisar la calle, comprobó que el día que había empezado frío y nublado se había convertido en una soleada jornada. Cargado de optimismo, presentía que algo bueno pasaría. Y, silbando, partió hacia su entrevista.

* * *

En cuanto Rafael llegó y charló con el dueño del lugar, su optimismo aumentó. La persona que lo entrevistó, que le confirmó que buscaban un encargado, encontró interesante que hubiera sido dueño de un restaurante y le confesó que esa experiencia le daba ventaja sobre los demás. Acordaron que lo llamarían si se decidían por él. Aprovechó para ofrecerse en dos bares más que había por la misma calle. Asumió que podían necesitar a alguien como él. Luego caminó hasta la cuesta de Moyano, donde compulsivamente se compró un ejemplar usado de Antonio Gala —Más allá del jardín— porque le gustó una frase de la contratapa: «El orden aparente y artificial del patio de Palmira se ve invadido, poco a poco, por el inexplicable desorden del mundo que lo rodea». Luego, un devenir caprichoso lo llevó hasta la Casa del Libro de la Gran Vía y allí eligió uno de Pérez Reverte. Por último, adquirió una funda para su móvil. Pero después de pagar, se llamó a la austeridad y decidió emprender la vuelta a su casa. Si se quedaba en el centro, terminaría comiendo allí y no quería gastar más.

De regreso, sentado en el vagón de la línea 1 del metro, Rafael sentía que, lentamente, la vida comenzaba a sonreírle: tenía dos alumnos y creía haberles caído bien a los del restaurante. Retornaba contento asido a sus pequeños triunfos.

En el transporte bullía el ritmo frenético del mediodía madrileño: oficinistas aburridos leían libros, alumnos ruidosos conversaban, las señoras regresaban de hacer compras en el centro. Rafael, ensimismado en sus pensamientos, recién volvió en sí con el sonido de una flauta. De inmediato, reconoció la melodía de «El pastor solitario» y al ecuatoriano que la ejecutaba; ya identificaba a los músicos del metro según el país de procedencia. Se trataba de uno de los personajes del subterráneo que había visto varias veces entrar al vagón para desplegar su arte y luego ir por la moneda que le quisieran dar los ocasionales pasajeros convertidos —a la fuerza— en público. Había músicos magníficos; y otros, muy malos. Con su oído entrenado de profesor de música, de inmediato los clasificaba y, ante casos excepcionales, se preguntaba cómo personas con semejante talento terminaban actuando en el subte.

¿Qué los habría llevado allí? ¿Y si él comenzaba a cantar en el metro? ¿Cómo lo calificarían? ¿Estaría entre los buenos? ¿Tolerarían su repertorio? ¿Lo tacharían de regular? ¿O lo ignorarían olímpicamente por malo? ¿Conseguiría que le dieran dinero? Un pensamiento se concatenó a otro y el último lo desafió con una rutilante pregunta: «¿Y por qué no cantás en el metro? ¡Vamos, Rafael, animate y cantá! No, no y no», se respondió negado. No estaba para eso, tenía título de profesor, sus padres habían pagado mucho por su educación universitaria, había practicado horas y horas, había tocado la viola en la orquesta del Teatro Colón de Buenos Aires.

La realidad le contestó: «No tocás en el subte porque sos un cobarde». La categórica respuesta le mostró con claridad cómo se veía a sí mismo: un perfecto timorato. Descubrió que esa misma cobardía también lo había llevado a perder muchas cosas valiosas de su vida.

La parada donde debía bajarse se acercaba. Se puso de pie cuando la megafonía del vagón anunció: «Próxima estación, Portazgo». Miró a su alrededor y, lleno de un nuevo y extraordinario sentimiento, lo decidió: no descendería, sino que desenfundaría su guitarra y cantaría. Tenía que animarse. Demostrarse que podía. Había venido buscando respuestas para su vida y haría todo lo que estuviera a su alcance para obtenerlas; necesitaba encontrarse a sí mismo, saber quién era, de qué era capaz, volver a creer en sí mismo; creer de nuevo que los sueños eran posibles y que podía alcanzarlos. Había viajado diez mil kilómetros, se había instalado en otro continente por un año, sólo para sentir la libertad de recomenzar… Haría cualquier cosa para volar de nuevo, para tener alas otra vez. Y sentía que cantar en el subte esa tarde formaba parte de su intensa búsqueda interior. Animarse a lo que fuera. Se atrevería a dar un paso decisivo, haría algo que jamás hubiera hecho antes.

Cantaría allí mismo, en ese instante. Y si el mundo quería caerse a su alrededor, pues ¡que se cayera! Ya nada le importaba, no tenía miedos ni vergüenzas. Quería vivir la vida a borbotones, beberla de a grandes, enormes y burbujeantes sorbos. Y cantar esa tarde de invierno en el metro de Madrid era tomarse un vaso lleno de esa existencia emocionante. Necesitaba sentirse vivo.

Con las manos temblorosas, quitó la funda de su guitarra. Se calzó y rasgó los primeros acordes. Una, dos, tres personas —sus primeros espectadores— levantaron la vista y le prestaron atención. ¿Qué cantar? La letra vino a su memoria con la seguridad de que debía interpretarla. Empezó… «Quizá porque mi niñez/ sigue jugando en tu playa/ y escondido tras las cañas/ duerme mi primer amor/ llevo tu luz y tu olor/ por donde quiera que vaya/ y amontonado en tu arena/ guardo amor, juegos y penas».

Cantaba y sus palabras se unían a la melodía que brotaba de sus dedos sobre las cuerdas creando pura magia. El encantamiento se hacía presente como pocas veces lo había vivido. Manos, voz, palabras, sentimientos, música formando un todo armónico apoderándose de él y de todo el vagón.

«Yo, que en la piel tengo el sabor/ amargo del llanto eterno/ que han vertido en ti cien pueblos/ de Algeciras a Estambul…»

Cuando Rafael llegó al estribillo —«Qué le voy a hacer si yo/ nací en el Mediterráneo»—, no pudo evitar recordar a la abuela María, que se había marchado de España, y pensar en cuánto habría extrañado su tierra. La paradoja lo condujo a saberse parte de María y, al encontrarse en el país de ella, añorar la Argentina. La canción le llenaba el alma y se notaba. La letra lo mecía, lo arrullaba y sacaba lo mejor de sí como músico. Mientras entonaba las estrofas finales quiso mirar el rostro de sus espectadores, comprender qué provocaba, pero las dos lágrimas que caían por sus mejillas no se lo permitieron. Entonó las últimas palabras con la convicción de saber que había dejado la vida en esa canción. La patria se extraña sin importar de quién se trate o los años que hayan transcurrido. Tras unos instantes que le supieron eternos, cuando al fin pudo mirar a su alrededor, notó que el vagón completo lo observaba embobado. Se hubiera quedado allí, tal como estaba, por horas. Era como haber cantado a teatro lleno… ¡y haber gustado! De inmediato, una señora mayor se puso de pie y, extendiendo su mano, dejó caer un billete en la funda de su guitarra; un hombre, una moneda; y un niño enviado por su madre, otra. Estupefacto, aún en estado de shock, se sentó nuevamente en el duro asiento y allí se quedó sin saber qué hacer hasta que se dio cuenta de que el metro había llegado al final de la línea, en Valdecarros.

Debía bajar y cruzarse de andén para regresar en sentido contrario. No le importaba; estaba feliz. Se había atrevido a hacer algo que nunca antes había hecho y que tenía que ver con la música que tanto amaba: había cantado en el metro de Madrid. Y si semejante evento había sucedido, cualquier otro podía pasar en su vida. Se sentía valiente, capaz de enfrentar desafíos, de soñar nuevas metas. Contó el dinero que le habían dado: ¡casi diez euros! ¡Y sólo por cantar una canción! Sonrió, qué más podía pedir. ¡La hora de su clase valía eso! Guardó su guitarra; en breve debía descender.

En pocos minutos llegó a su casa. Eufórico, necesitaba compartir con alguien lo que acababa de vivir. Pensó en bajar para contarle a Pepe, pero las ganas de oír la voz de su hijo fueron más fuertes. Buscó el teléfono para intentar hablar con Facundo. Con cinco horas de diferencia, en Argentina serían justo las dos de la tarde. Antes de marcar, se lamentó de que para acceder a su hijo tuviera que pasar por el filtro de Juliana… Y nunca sabía en qué podía terminar una conversación con ella. Prevaleció su instinto de padre sobre el de conservación. El servicio de internet que le brindaba La Media Verónica era buenísimo. Enseguida se comunicó y la voz de su ex sonó clara.

—Hola, Rafa…

—Hola, Juliana…

La voz conocida, esa que había sido tan querida, siempre le sonaba familiar. Fue un shock oírla. ¿A ella le pasaría lo mismo? Sí, seguro. Aunque el fuego se había apagado, alguna vez se habían amado.

—¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por España?

—Bien, mucho frío acá.

—Como corresponde a un invierno, ¿no? ¿Lo demás?

—Bien. Pasa… que hoy tuve un día bueno… uno entre tantos malos y quería conversar con Facu y contarle.

Silencio. Y al fin la voz conocida:

—Sorry, pero recién se duerme.

—¿Duerme la siesta? Si recién son las dos.

—Pasa que anoche se quedó en lo de mis viejos y se acostó tarde. Y a la mañana, entusiasmado con la pileta, se levantó temprano. Se bañó hasta hace un rato, que lo pasé a buscar, y se quedó dormido en el coche. Tuve que cargarlo en brazos… Imaginate…

Rafael se esforzaba por imaginarlo, le costaba figurarse que en algún lugar del mundo hiciera tanto calor como para bañarse todo el día en la piscina. ¡Qué difícil entender las particularidades de la distancia!

—¿No lo podrás despertar aunque sea un ratito? Tengo ganas de oírlo.

—Pensaba dejarlo hasta la hora de la merienda. Ya sabés que entra en ese sueño pesado… Y si intento despertarlo, capaz que se larga a llorar.

—¿Y si hacés la prueba?

—No me parece, Rafa, ya te dije que llegó dormido. Necesita descansar aunque sea unas horas.

De nuevo, silencio. Esta vez, la ausencia de palabras era enojosa. Juliana volvió al ataque.

—Rafa, no podés llamarlo cuando se te da la gana. Quedamos en que antes me mandabas un mensaje así yo me organizaba.

Al oírla, su cabeza explotó: «¡Tanto lío por una llamada de mierda!». Con qué facilidad Juliana podía negarle hablar con su hijo. Ella lo tenía todos los días. Cuando se separaron, verlo salteado y con horarios establecidos había sido lo más doloroso. Ella no podía entender qué difícil resultaba para un padre separarse del hijo con el que había vivido desde su nacimiento y, de repente, de un día para otro, desconocer qué hizo, qué comió, a qué jugó o si empeoró su tos alérgica.

—Yo te dije que pusiéramos horarios fijos para llamarlo sin molestarte —se defendió Rafael.

—Sí, y te respondí que estaba de acuerdo pero cuando pasen las vacaciones porque ahora va y viene todo el día.

—Al revés, se supone que en vacaciones hay menos obligaciones y está más libre para recibir una llamada. Poné un poquito de voluntad, Juliana.

—¿Voluntad? Es lo que me sobra. Ya te olvidaste de que me perdí de ir a Brasil con Facu aunque mis viejos nos pagaban el viaje y la estadía. Y fue por la sencilla razón de que no podía sacarlo del país porque su papá anda por Europa.

—No estoy de viaje de placer.

—¿No? ¿Y me podés decir qué carajo hacés allá?

—Trabajo. Intento hacer un cambio en mi vida. Volver a empezar.

—¿Y para eso tenés que irte hasta allá? ¿Por qué no volvés a empezar acá? —insistió Juliana.

Rafael suspiró. Intentar que Juliana comprendiera su crisis existencial era como enseñarle chino. Le dijo la parte más fácil de entender.

—Sólo me vine por un año. ¿No me podés bancar doce meses?

Te dejé plata… Además, yo acá trabajo.

—Ah, ¿sí…? ¿Y de qué trabajás?

—Doy clases de música. Tengo dos alumnos.

—¡Dos! ¿Y con eso pensás progresar, cambiar de vida, encontrar un nuevo rumbo? ¡Con eso no hacés nada!

—Te dejé la guita de todo un año para Facundo. En estos meses sólo aspiro a subsistir. Mi prioridad es encontrarme a mí mismo.

—Convinimos, no sé si lo recordás, que volveríamos a inscribir a Facu en el colegio privado. Y para eso, Rafael, vas a necesitar algo más que dos alumnos.

—Acabo de regresar de ver un trabajo de encargado en un restaurante… Y hoy me animé a cantar en el metro… me dieron euros—dijo sin filtro. A pesar de la discusión, aún le duraba la euforia de su valentía y no pudo callarse. Cuando la última palabra salió de su boca, ya se estaba arrepintiendo. Había sido un ingenuo.

—¡Ay, por Dios! ¡Cantar en el metro! No puedo oírte decir eso.

Sos un universitario.

—Mirá, Juliana, mejor te llamo mañana. Porque hoy estaba contento, hoy la vida no me había dado tantas cachetadas como acostumbra, pero hablé con vos y ya se puso al día. Me dio la ración que me tocaba.

—Hablame mañana, a las diez de Argentina. Te va a atender Facu.

—Dale. Chau.

—Chau.

¡Dios! ¿Por qué no podían hablar civilizadamente?

Juliana tenía el don de hacerlo sentir culpable. En minutos lo había convencido de que precisaba ganar más dinero. Pegaría un cartelito en la parada de autobús de la esquina anunciándose como profesor de instrumentos y vocalización. Tal vez así consiguiera más clientes y el dinero que se requería para que Facundo regresara al colegio.

El sabor amargo había regresado. La felicidad de animarse a cantar en el metro se había esfumado, extrañaba a su hijo y le daba rabia que hablar con él estuviera en manos de Juliana. Decidió cocinarse algo sencillo y acostarse. Deseaba que este día acabara pronto.

* * *

Esa mañana Rafael se levantó tan temprano que aún no había amanecido. Se hallaba decidido a trabajar de lo que fuera con tal de conseguir los euros necesarios para pagar el colegio del que habían sacado a Facundo. Las preinscripciones ya habían pasado, pero, quizá, con un poco de buena voluntad, a finales de febrero, antes de que empezaran las clases, podrían anotarlo. Tenía dos meses por delante para reunir el dinero de la matrícula. Se vistió y salió a la calle. En cuanto llegó a la esquina, pegó el papel en la parada invitando a tomar clases con él. Luego se dirigió al metro, donde buscaría un rincón para cantar, como lo hacían varios músicos a cambio del dinero que soltaba la gente a la que lograban conmover con sus repertorios. Calculaba que, al cabo de varias horas, moneda sobre moneda, debían lograr un monto interesante. Se ubicaría en uno de los corredores en lugar de arriesgarse a cantar en los vagones, donde debería escabullirse de los guardias.

Cuando descendió del metro en Plaza Elíptica fue directo al rincón del centro del corredor largo, donde pasaba el grueso de la gente que utilizaba el intercambiador y se instalaban los músicos. Pero mucho antes de llegar, Rafael comprobó que el sitio ya tenía dueño. ¡Carajo! ¿Cómo podía estar ocupado si sólo eran las seis y media de la mañana? El búlgaro grandote, al que en otras oportunidades había visto tocando el órgano, ya estaba allí y la música de su instrumento inundaba el corredor del metro al son de «La casa del sol naciente». Amaba esa canción y debía reconocer que el hombre la ejecutaba muy bien. Pero cuando su oído comenzaba a disfrutarla, se dijo a sí mismo que no debía distraerse. Había venido a otra cosa, a cantar en ese lugar, a ganarse unos euros con su guitarra. Y si no podía hacerlo ahora, al menos, le pediría al búlgaro que, cuando se retirase, le dejara el sitio. Aunque no conocía los detalles, Rafael bien podía imaginarse cómo los músicos se disputaban las mejores ubicaciones. Observó con detenimiento al hombre. La calvicie lo avejentaba pero estimó que apenas pasaría los cuarenta años. Su aspecto de tipo rudo y fornido le dejó claro que debía evitar mantener un altercado.

—Muy bueno lo que hacés —dijo Rafael en un intento por ser amigable.

El hombre levantó el dedo pulgar hacia arriba y contestó:

—Vale.

¿Cómo decirle a un búlgaro musculoso que él quería ese lugar?

—Oye, soy Rafael. ¿Y tú? —optó por prescindir del voseo y tutearlo.

El músico continuó tocando, como si se mantuviera ajeno a la pregunta.

—¡Oye! ¡Me llamo Rafael! —insistió en un grito.

—Yo, Rumen —respondió sin mirarlo y por obligación.

—Yo, músico —dijo Rafael imitando la parquedad del hombre. La última palabra le develó al búlgaro qué pretendía. Así que fue directo al punto. ¿Para qué dar vueltas? Si el hombre no había sido simpático antes, menos lo sería ahora, que conocía sus intenciones.

—Escucha, cuando te vayas de acá, quiero el lugar.

—No —respondió rápido y terminante.

—¿Por qué no? —preguntó Rafa enojado por la terquedad.

—Mi hijo venir. Yo de temprano hasta mediodía, mi hijo después. Su español era muy malo.

—Pero yo sólo te pido hoy. Y puede ser a la tarde.

—No. Todos los días de Rumen.

—Te pido que compartamos el lugar.

Rafa no se daba por vencido. Se había propuesto no ser más el timorato de antes, y esto formaba parte de ese cambio.

El hombre contestó:

—El metro no es mío, ni tuyo. Es del que llegar antes. Y yo llegar primero.

El órgano emitió los últimos acordes de «La casa del sol naciente». «Mejor —pensó Rafael—, así me escucha bien lo que voy a decirle.»

—Pues mañana vendré muy temprano. Antes que tú —sentenció Rafa y su voz retumbó en el silencio que se había producido.

—Rumen vive muy cerca, jamás nadie gana a Rumen.

Rafael, visiblemente contrariado, se mordió la lengua para no decir más nada. El búlgaro debía vivir a una o dos calles del metro; en cambio, él necesitaba más de media hora para llegar hasta el intercambiador. Por eso lograba instalarse tan temprano. Pero no se daría por vencido. Y si Rumen no compartía el sitio por las buenas, encontraría la forma de conseguirlo. Había intentado ser amable y lo había rechazado. Regresaría mañana a la hora en que abría el metro. A las seis estaría allí, y ese rincón sería de él, costara lo que costase. Rumen había dicho que el metro le pertenecía al primero que lo arrebatara. Ya no permitiría que nadie le quitara nada en la vida, ni siquiera un lugar en el corredor del metro. Ante los ojos de cualquiera, parecía un detalle pequeño y tonto; sin embargo, bajo su nueva mirada de la vida, para Rafael adquiría una trascendencia mayor. Decidió regresar al departamento y volver a la mañana siguiente. Ese mediodía tenía que darle la clase a Pepe; vería si podía adelantársela.

* * *

Al regresar, Rafael logró su cometido y empezó temprano con la clase de piano que le impartía al dueño de La Media Verónica. Daba inicio así a la hora y media de paciencia y diversión que tenía dos veces a la semana junto a Pepe. De este modo, al menos, olvidaría el mal trago pasado en el metro con el búlgaro.

Las manos del español, duras y rústicas, dificultaban el aprendizaje. Pepe, que se daba cuenta de que sus limitaciones serían un gran escollo para dominar el instrumento, lanzaba improperios mitad serio y mitad gracioso. Las frases, que descolocaban a Rafael, desataban la risa que les permitía continuar distendidos. Exclamaba: «¡Joder, me cago en la leche! ¡Mis dedos son cinco enormes y duras pollas». Esta última se contaba entre las más celebradas por el profesor, que solía responderle: «Tranquilo, Pepe, que no es tan difícil». «¡Argentino, no me jodas, esto de fácil no tiene nada» o «¡Vete a tomar por culo tú y el puto piano!».

Cada clase contenía los mismos condimentos: chasquido de dedos de Rafa marcando el ritmo, e instrucciones: «Que no es un do, Pepe, es un re», «Que es la tecla de al lado», «Que pisaste el sostenido, que no escuchás», «¡No estudiás, Pepe, no hacés la tarea!». Y la excusa: «¡Que el puto bar no me deja tiempo!». «¡Vamos de nuevo, Pepe, no te desalientes!», proponía Rafael. Una y otra vez, y el ciclo se repetía: dedos duros, paciencia, improperios, risas, rélax y nuevo intento.

A pesar de la rusticidad que envolvía a Pepe, los años, la observación y la calle le habían dado una cuota de sabiduría que hacía que a Rafael le agradara oír lo que el hombre tenía para decir. Sus frases y sus pensamientos, muchas veces, estaban impregnados de sentencias del Quijote, libro que citaba seguido por elevarlo al grado de Biblia.

—Oye, argentino, ¿tú crees que aprenderé? —preguntó Pepe.

—Claro que sí.

—Vale, mejor así. Pues mi intención no es tocarte los cojones, ni machacarte las horas siendo un alumno que nunca aprenderá.

—¡Que no me machacás, Pepe!

—¿Pues entonces quién lo hace? Porque hoy, chaval, llevas un humor de perros…

El español se había dado cuenta de que no estaba bien. Decidió contarle la verdad.

—Hoy no fue un buen día para mí. Esta mañana casi me peleo con un búlgaro en el metro.

—¿A qué hora fue eso?

—A las seis y media.

—¡Joder! ¿Estás tonto o qué? ¡Jamás entres al trapo si quieren pelear! Y menos a esa hora…

—Y ayer quise comunicarme con mi hijo y terminé discutiendo con mi exesposa.

—¡Pues de verdad estás tonto! ¡Un búlgaro y una exmujer, vaya gigantes! ¿No sabes que complacer a una esposa es una dura tarea, pero complacer a una que lo fue, ya es un milagro? Así que deja de esperar uno. Vamos, anda, levántate, bebámonos una cañita, que te ayudará a pasar el mal rato.

—¿No es temprano para que bebamos?

—Bah, bah, que una caña es casi una agüita. Además, ¿acaso no sabes que el alcohol aliviana las penas? Escúchame bien: «Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres; pero si los hombres las sienten demasiado, se vuelven bestias». ¿Sabes de dónde es eso?

—No.

—Pues de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, hombre, ¿de dónde va a ser?

—Debí imaginármelo.

—Hay más… ¿Sabes por qué se vuelven bestias?

—No…

—Porque si sientes demasiado las tristezas y estas se enseñorean de ti es porque no tienes fe; y entonces, sin fe, te vuelves bestia. Bueno, que así lo veo yo, por lo menos hoy, que estoy creyente. Porque no siempre lo soy.

Pepe tenía sus días. En algunos, pasaba por místico y religioso, como hoy. En otros, se enzarzaba con la política; y en algunos pocos, lo aguijoneaba lo sentimental. Porque así como a veces solía dársele por criticar a Cataluña y sus deseos independentistas, también solía recordar a su difunta esposa, Ana, y a una mujer de Andalucía que, cuando joven, para él había tenido cierta importancia.

El viejo sirvió cerveza en los dos vasos y a viva voz exclamó un brindis:

—¡Por la vida! ¡Que nos dé una semana grandiosa!

—¡O al menos un día grandioso! —dijo Rafa sonriendo mientras lo miraba.

En Pepe encontraba una mezcla de su padre y de su yaya María, conjunción que le encantaba. Ambos chocaron los cristales. Rafael deseó que esas palabras cambiaran su suerte. Estaba cansado de presentarse a trabajos para los que nunca lo llamaban. Lo que nuevamente sucedería esa tarde aunque él aún no lo sabía.

* * *

Esa mañana, a pesar de que todavía estaba muy oscuro, Rafael se despertó antes de que sonara la alarma de su móvil. En realidad, había dormido un sueño ligero toda la noche preocupado por anticiparse al búlgaro y ocupar el rincón del metro que se disputaban. Aun si le ganaba, no sabía cómo podía acabar el asunto; temía que Rumen se pusiese agresivo. Antes, jamás hubiera llegado a una situación como esta, siempre había sido extremadamente civilizado y precavido, pero ¿ahora qué podía perder? Nada, si ya había perdido casi todo: su matrimonio, su restaurante, el trabajo, la felicidad y tanto más. Sólo le quedaba su dignidad y por ella pelearía hasta el fin.

Durante las últimas semanas su personalidad venía experimentando profundas transformaciones, comenzaba a fortalecerse. Rafael se sentía capaz de enfrentar lo que se le presentara. Eso le daba esperanza. Incluso, tal vez en un futuro no muy lejano, también encontrara nuevos sueños que perseguir, algo con qué llenar el vacío que había dejado su vieja vida perdida de padre de familia. Sentado en la mesita de su cocina, tomó su café bien negro y, sin comer nada, partió. Tenía que cubrir un larguísimo trecho para llegar antes de las seis a la boca del metro de Plaza Elíptica. La opción de subirse a un taxi resultaba menos complicada que caminar hasta donde podía tomar un búho, pero era costoso.

Había planeado que entraría por la boca ubicada frente al puesto grande de flores para no encontrarse con Rumen que, seguramente, ingresaría por la del intercambiador, que tenía escaleras mecánicas, necesarias para bajar con facilidad el equipo y su órgano.

Nervioso, el trayecto se le pasó rápido. Caminaba con pasos grandes por los pasillos del subte cuando vio la calva de Rumen a unos cuarenta metros del sitio disputado; él estaba a treinta. Se apresuró; tenía que llegar antes. Pero una muchacha despreocupada que caminaba lentamente no le permitió avanzar. Rafael dio un paso torpe y la adelantó; la voz de la chica se hizo oír:

—¡Coño, tío, ten cuidado!

Obnubilado, Rafael ni siquiera la oyó. Con tres pasos certeros llegó al sitio, se ubicó y, tras desenfundar su guitarra, comenzó a cantar «Tanto tiempo disfrutamos este amor/ nuestras almas se aferraron tanto así/ que yo guardo tu calor mientras tú llevas también sabor a mí…». Había entonado las primeras estrofas cuando notó la presencia del cuerpo macizo del búlgaro que, erguido frente a él, lo observaba con cara de pocos amigos. Imperturbable, durante unos minutos, que para Rafael fueron eternos, Rumen prolongó su gesto enojoso. Luego, como si fuera su mejor espectador, se paseó de izquierda a derecha. Cuando Rafael inició la segunda canción, el hombre se aproximó y, pegado a su oído, le dijo:

—Rumen se va, pero vuelve en un rato para hablar.

Rafael no comprendió si lo había amenazado —en ese caso, el hombre regresaría para pelear— o si se avenía a hablar para salvar el enredo en buenos términos. Pero continuó cantando como si nada. Por su guitarra pasaron «Sabor a mí», «Quizás, quizás» y otros boleros acordes al gusto latino que transitaba por el lugar. Cumplida una hora, Rumen volvió a su lado.

Cantó una decena de canciones más y el búlgaro no se movió. En ocasiones, sólo afirmaba con la cabeza sin dejar de mirarlo fijamente. Rafael trataba de dilucidar si eso constituía una aprobación o una suerte de amenaza velada del tipo: «Ya verás lo que te pasará cuando acabes». Temeroso de la segunda opción, demoraba su final. Sin embargo, como en la funda de su guitarra había suficientes monedas y su garganta ya daba muestras de cansancio, se encomendó a la Providencia y puso punto final a su actuación. Luego contó el dinero tal como si enfrente no lo esperara un fornido búlgaro enojado. Rumen se pegó a su lado y le habló con cierta aspereza:

—Decir que quiero hablar…

—¿Qué querés? —preguntó levantando el rostro y sosteniéndole la mirada.

—Mañana yo venir temprano y cantar. Luego, tú.

—¿Qué decís?

—Yo aquí a las seis. Tú, al mediodía —dijo cortante y de mal modo.

El rostro de Rafael no demostró sentimiento alguno, como si no comprendiera la media lengua del búlgaro. Pero en su interior estaba exultante. Acababa de ganar una pequeña batalla.

—Perfecto. A mí me da lo mismo temprano o tarde —mintió. Prefería el horario que le acababa de proponer el hombre, así no tendría que levantarse tan temprano ni largarse a la calle bajo la helada de la madrugada. Además de darles un respiro a sus cuerdas vocales, le quedaba justo para que, al terminar, pudiera subir a los vagones para cantar otro rato.

Rumen extendió una manta colorida, instaló su equipo y colocó unas monedas dentro del estuche abierto de su teclado. Escaleras arriba, Rafael se marchó contento. Ya tenía sitio fijo para cantar. Rumen ni lo miró, ni lo saludó. A Rafael no le importó.

Dos meses después

Esa mañana Vallecas se presentaba soleada. Por la ventanita de su departamento Rafael veía cómo el sol de invierno iluminaba el cartel amarillo de Banco Pichincha. Ya no le parecía raro el nombre; poco a poco iba acostumbrándose a todo, incluido el frío de esta ciudad, más intenso que el de Buenos Aires; y, con mayor pesar, asumió que a Facundo sólo podía escucharlo cuando sus abuelos, tíos y madre no tenían un plan mejor para su hijo. Y eso que le había pedido a Juliana que quería conversar con él día de por medio. De todas formas, esa semana había logrado mantener una hermosa y larga charla en la que le quedó claro que ambos se extrañaban mucho. ¡Lo había oído tan porteño! Quizá, por contraste, pues el idioma de las calles de Madrid se le iba convirtiendo en propio. Los «vale» y los «joder» salían de su boca en el momento exacto que debían ser dichos. No sonaban fingidos sino necesarios para entablar una sincera conversación con los españoles.

Miró la hora. La clase de Santiago se había extendido intercambiando sus impresiones sobre qué significaba estar lejos del propio país y ahora le quedaban unos minutos antes de partir a la casa de Lina, su nueva alumna, una niña colombiana de nueve años que vivía con su madre a tres calles de su departamento. La mujer, que la criaba sola, se dedicaba a limpiar los cuartos de los hoteles lujosos del centro y lo había contratado para que le enseñara a vocalizar a la pequeña porque albergaba la firme convicción de que cuando fuera grande se dedicaría profesionalmente a la música y que, famosa como Shakira o Selena Gómez, ganaría el dinero con el que le devolvería todos los sacrificios realizados a favor de su hija. La mujer creía —y nadie podía contradecirla— que su hija triunfaría en un concurso de talentos y se convertiría en una estrella mundial. Pero él, que cada semana oía cantar a Lina, sabía que no podía confesarle la cruda verdad: a la niña no sólo le costaba afinar, sino que, además, resultaba demasiado tímida para amar el escenario. Tampoco le parecía sensato prevenirla sobre los miles de obstáculos que se presentan a la hora de elegir una carrera artística. Se trataba de uno de los típicos casos de padres que depositan en sus hijos la posibilidad de salvarse económicamente con un estrellato rutilante en el fútbol o la música. Durante la estadía en Madrid había escuchado que varios inmigrantes se amarraban a lejanas quimeras que funcionaban como salvavidas para seguir viviendo. Rafael, cuando se topaba con estas realidades, se preguntaba si no estaría embarcado en un proyecto sin sentido. Y cuando sentía miedo de que así fuera, entonces, se repetía a sí mismo: «Regresaré a Argentina, donde dejé una vida y podré retomar mi trabajo en la escuela». La licencia sin goce de sueldo que había solicitado en el colegio le garantizaba el puesto por un prudente lapso de tiempo, suficiente para que decidiera su futuro. Al repetirlo, se tranquilizaba.

Por lo pronto, ganaba dinero como profesor, y eso lo reconfortaba. Les impartía clases a Santiago y a su amigo, a Lina y a Pepe. Y lo más emocionante: dedicaba seis horas de casi todas las tardes a tocar su guitarra y cantar en el metro. Cuando juntaba sesenta euros, un monto significativo, se retiraba temprano; si no, se empeñaba en reunirlos aunque tuviera que extender la jornada. En ciertas ocasiones, cavilaba que, si por alguna extraña razón perdiera a sus alumnos particulares, entonces se sumergiría en el metro para cantar todo el día. Sus habituales conversaciones amistosas con varios músicos le confirmaban que, con un repertorio de calidad bien ejecutado y con una disciplina de hierro, sistemática, como si cumpliera un horario de trabajo, podía ganar cien euros por día. Para tiempos en los que los mileuristas iban en franco descenso, no estaba nada mal. Ya vería cómo se presentaban las cosas; por lo pronto, debía darle la clase a Lina.

Se puso el abrigo nuevo que le había comprado en la calle a Papi, un mantero senegalés, y luego controló el móvil, por si había algún mensaje importante. Temía que la última pelea con Juliana —otra, entre tantas— trajera consecuencias negativas. Pero al leer los que acababan de entrar, supo que la madre de Lina cancelaba la clase. La niña había tomado frío y estaba con fiebre.

A punto de quitarse el abrigo, Rafael cambió de planes. Tal vez, esta era una buena oportunidad para conocer la famosa jamonera que le había nombrado su yaya María. Parecía mentira, pero por una cosa u otra, aún no había podido visitarla. Lo decidió: iría. Tomó su móvil e hizo una investigación sobre dónde estaba ubicada y descubrió que, con los años, había ocupado varias direcciones. Ahora se hallaba en las afueras de la ciudad, en el municipio de Rivas-Vaciamadrid. Debía tomar la línea 1 hasta Pacífico; luego, la 6 hasta Sainz de Baranda y, de allí, la 9. No parecía complicado, claro, porque cada vez dominaba mejor los recorridos. Al principio, una travesía con tantas combinaciones le hubiera resultado terrorífica.

Salió de su casa entusiasmado porque al fin cumpliría el deseo de la yaya. Desde que había pisado Madrid, la recordaba constantemente, y no podía dejar de imaginarla en los lugares con historia por los que transitaba. Asimismo, no cobijaba expectativas respecto a descubrir detalles de su vida en la ciudad; sin información de dónde tirar para desanudar su historia, sería realmente difícil hablar con alguien que entendiera lo que buscaba y —más difícil aún— lograra ayudarlo… ¡si ni siquiera él mismo sabía qué buscaba! Sería embarazoso formular preguntas tratando de unir cabos y rabos para arribar a una conclusión. Tal vez hubiera sido mejor leer la historia de la jamonera en internet antes de presentarse; pero era demasiado tarde, se encontraba en viaje y pronto llegaría. Se encogió de hombros. Haría lo que pudiese. Al menos, este acercamiento le permitiría sentirse en paz con la yaya. Ingenuamente, sin mayores expectativas por lo que encontraría, asumió que todo terminaría con la breve visita a la tienda. Sin embargo, no previó que, en cuanto pisara el lugar, su vida daría un vuelco definitivo y ya nada sería igual porque una cosa traería a la otra y su existencia acabaría trastocándose.

Sin saberlo, se dirigía hacia una cita del destino, un convite de la vida, una ocasión especial de esas que se preparan con años de paciente espera y se construyen detalle por detalle por muchas almas —algunas, buenas; otras, no tanto; y todas— enlazadas por la Providencia en ese entretejido de vidas cuyo primer cimiento se remontaba al que había colocado María Álvarez, su abuela.